仛娙扨側惗妶廗姷偲専嵏抣偺昡壙

僽儗僗儘乕偺俈偮偺廗姷偲寬恌寢壥偵傛傞専嵏抣傪僋儘僗偝偣傞偙偲偵傛傝丄傛傝惓妋偱揔愗側曐寬巜摫傪峴偆偙偲偑弌棃傞傛偆偵側傝傑偡丅

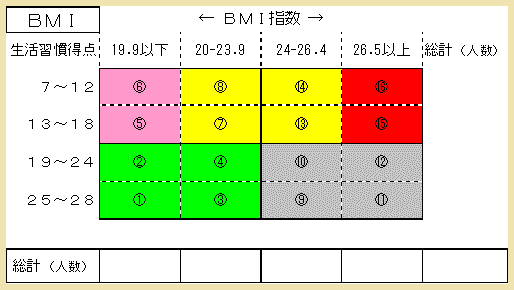

愭偢惗妶廗姷偲俛俵俬偺僋儘僗昞傪嶌傝傑偡丅

恾昞偺夝庍偼

嘆丄嘇丄嘊丄嘋偼寬慡嘍丄嘐偼憠偣偱偡偑塰梴僶儔儞僗偵拲堄

嘑丄嘒丄嘗丄嘙傪巜摫懳徾椞堟嘚丄嘜偼応崌偵傛偭偰偼帯椕堟

嘓乣嘖偼懳嶔拞偁傞偄偼堚揱惈

傪峫椂偡傞椞堟偱偡丅

巜摫撪梕偼嘑丄嘒丄嘗丄嘙偺僌儖乕僾偲嘚丄嘜偺僌儖乕僾偼暿偵側傝傑偡丅

傑偨丄嘍丄嘐偼彈惈側傜崪慹闋徢傊偺懳墳側偳傕峫椂偟偨巜摫撪梕偱偡丅

偙傟傜偺椞堟偺恖悢曄摦偑昡壙偺崁栚偱偡丅

恾偺傛偆偵廲幉偵惗妶廗姷偺揰悢壔傪峴偄傑偡丅

忋偵嫇偘偨僽儗僗儘乕偺俈偮偺廗姷偱偼偄偲摎偊偨傜俀揰丄偄偄偊摎偊偨傜侾揰偱揰悢傪崌寁偟傑偡丅

偙偺偲偒廲幉偑恾偺傛偆偵係暘妱偝傟偰偄傞偲3.5揰側偳偺暘妱揰偑弌傞偨傔丄摼揰傪俀攞偟偰偄傑偡丅

乮偼偄傪係揰丄偄偄偊傪俀揰偲摨摍乯廳傒晅偗偼峴偭偰偄傑偣傫丅傕偟丄俈偮偺廗姷偺拞偱摿偵巚偄偑偁傞崁栚偵偼戝偒側揰悢傪攝暘偟偰傕峔偄傑偣傫偑丄僶儔儞僗傪庢偭偰壓偝偄丅乮懠傪彫偝偔偡傞偲偐丄嬌抂偵戝偒側揰悢傪梌偊側偄乯

巜摫撪梕偵塣摦傕娷傑傟傞応崌丄屻乆偺昡壙偺帠傪峫偊塣摦偵娭偡傞幙栤傪俁偮壛偊崌寁侾侽崁栚偺幙栤偵偟傑偡丅

偙偺拞偱巹偨偪偑拲栚偡傞偺偼丄嘑丄嘒丄嘗丄嘙偺椞堟偵懏偡傞恖偺摦偒偱偡丅偙偺恖払偑嘆乣嘋傊堏摦偡傞偙偲傪栚巜偟偰巜摫傪峴偆帠偵側傝傑偡丅

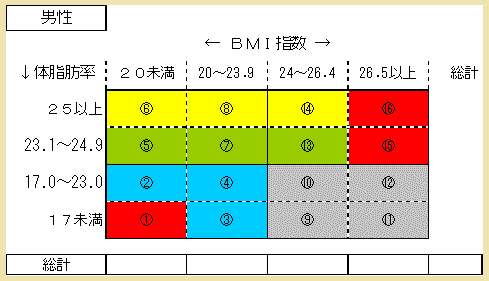

師偵懱帀朾棪偲俛俵俬偺僋儘僗昞傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅

偙傟偼丄塀傟旍枮偐偳偆偐傪懱帀朾棪偲俛俵俬偺僋儘僗昞傪嶌傞偲娙扨偵尒暘偗傞偙偲偑弌棃傑偡丅

偙傟偼丄抝惈偺昞偱偡偑丄抝惈偲彈惈偱偼懱帀朾棪偵偺婎弨抣偑堎側傞偺偱丄嬫暿偟傑偡丅

傑偨丄彈惈偼俁侽嵨傪嫬偵婎弨抣偑曄傢傝傑偡偺偱擭楊傕峫椂偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

椞堟偵偍偗傞堄枴崌偄偼丄

嘆丂丂丂丂丗憠偣偡偓丂丂丂嘚丂丂丗旍枮

嘇乣嘋丂丂丗憠偣丂丂丂丂丂嘜丂丂丗夁旍枮

嘍丄嘑丄嘗丗惓忢丂丂丂丂丂嘓乣嘖丗寴懢傝乮惓忢丒嬝擏惈旍枮乯

嘐丄嘒丄嘙丗塀傟旍枮

抝惈丄彈惈偲傕嘆丄嘐丄嘒丄嘙丄嘚丄嘜偺椞堟偵奩摉偡傞曽傪巜摫懳徾偲偟偰懆偊傑偡丅

専嵏抣偲僋儘僗偝偣傞応崌偑壓恾偵側傝傑偡丅

偙偺恾偺奺専嵏抣崁栚偵偍偗傞椞堟偺堏摦傪丄娭楢偯偗偰専摙偟偰偄傑偡丅

偙傟偱丄惗妶廗姷偲専嵏抣偑摨偠傕偺偝偟偺忋偱斾妑弌棃傞傛偆偵側傝傑偡丅

|