★健診データ集計ツールを用いた分析(3)

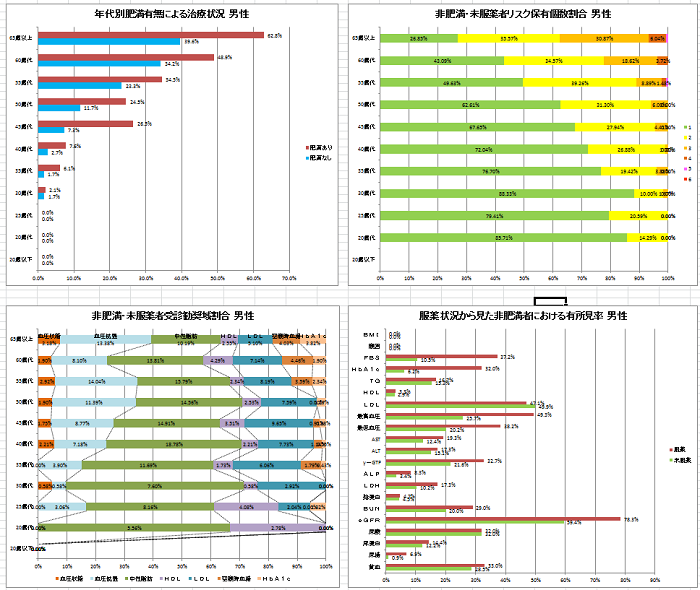

問題提起にはセオリーどおり肥満から切り込みます。肥満の問題を取り上げるには健康分布図が一番です。

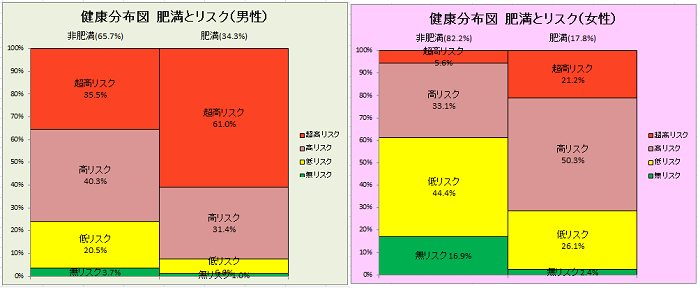

肥満と保有リスク(有所見個数)の関係を示したものですが、グラフを見せるだけでもインパクトはあります。男性の場合肥満になると超高リスク(ここでは有所見6個以上)は倍近く、女性では4倍近くあるように見えますね。

割合で比較しても良いのですが、このグラフの横に統計的な計算を行っている部分があります。

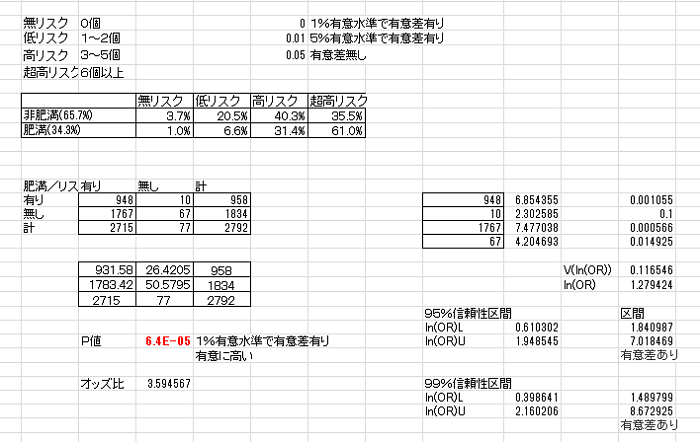

検定はχ2検定ですが、ここで欲しいのはその下にあるオッズ比の部分。

非肥満と肥満では対応のない関係ですからそのオッズ比は暴露率とか危険率を表します。

これを見ると、オッズ比3.59・・つまり肥満になるとリスク保有数は3.4倍にもなる。という意味を表しています。

主観的に単なる割合で話すよりも統計的な事実に基づく方が説得力はありますね。

これがエビデンスと言うものです。

しかし、オッズ比の計算は簡単に行えるのですが、なかなか論文等で見かけません。それはオッズ比を出したらその検定を行ってオッズ比のP値を計算し有意差を示しなさいという統計上の習慣があるのですが、オッズ比の有意差検定はかなり高度な検定です。

エクセルでも関数一発というわけにはいきません。そのために泣く泣くオッズ比の掲載をあきらめる事が多いのですが、ここでは対処しています。直接P値を出すのは大変なのですが、信頼性区間を示しそれが有意差の範囲内にある事を示すことによりオッズ比自体の有意差の有無を保証しています。

この方法は学会でも下手なP値を見せられるよりこちらの方が信頼できるというお墨付きを頂いています。(統計の専門家にはP値自体をそれ程信用しておらず、信頼性区間の方が信用できるという人も多いのです。)この信頼性区間算出と判定はそれ程難しいものではないので、エクセルに頑張ってもらっています。

この結果を見るとオッズ比3.59は、1.84〜7.01の範囲にあり、5%有意水準で有意差があるという結果を出しています。

このオッズ比の信頼性区間の扱いを私はこういう説明をしています。「肥満になると我が社男性では約3,4倍のリスクを背負うことになりますが、軽い場合は1,8倍で最高7倍のリスクを背負うことになります。」と。実はこの言い方は正しい言い方ではないので、文章としては残しませんが発表などの席上で”脅し”を込めて話しています。

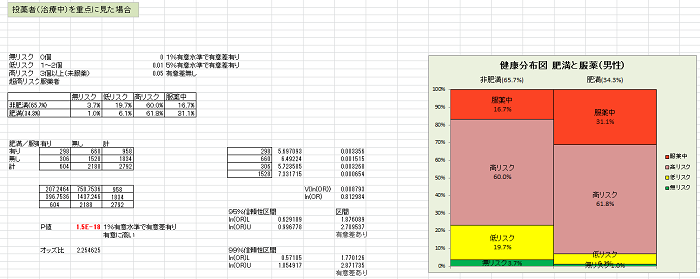

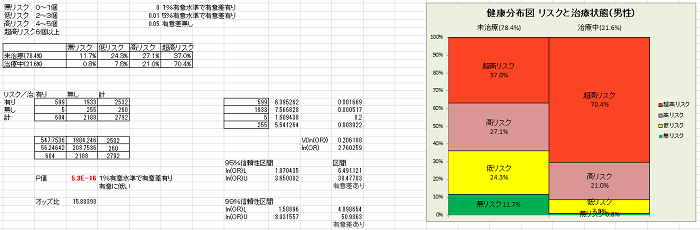

健康分布図は提唱者である東京大学医学部の古井先生の流儀に従うと超高リスクは服薬者つまり治療中の人と言うことになっていますので、これも対処しておきます。

そして、投薬を中心に置くと次のようになります。

先程の肥満が治療に変わっていますね。

治療中の人は未治療の人に比べて15倍のリスクを有している結果ですが、リスクがあり何らかの症状が出ているから治療を受けているのであり、10倍くらいの差が出ていても問題はありません。

それよりも高リスク・低リスクを所有する50%を越える人が未治療のままと言うのが問題です。

この3つを組み合わせると、非肥満の人でも治療を受けている現実、高いリスクを持ちながら治療を受けていない人のいる現実を見せながら該当本人への意識働きかけに効果を出しています。

分類シートの「その他」の中に服薬に関するグラフを組み合わせて発表や現場指導時のリーフレットとして持ち合わせておくのも良い方法だと思います。

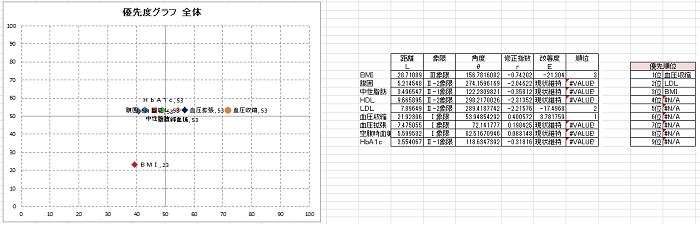

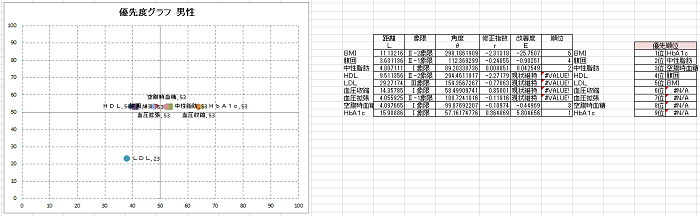

◎改善優先順位決定

検査項目の中からどこから手をつけていこうかを見極めるのに改善の優先順位を決めますが、単純に考えると、各検査値のP値を見てP値の小さい順・・・つまり基準となる平均値から乖離している順に決まると言うのもありでしょう。

ここで出てくるP値は純粋に健診データの持つ情報から計算されているもので、集団や会社特有の持つ事情等には一切考慮されていません。つまり、P値の小さい順に実施したとしてもいろいろな問題にぶつかり中々直接的な効果が得られないことが起こります。

コンサルティング業務でも、改善の提案などを行う際成果を求められるわけですから、おいそれと提案するわけにもいきません。

健診データの持つ限られた情報の中で最も実施して効果が出そうなものを見極めるためにポートフォリオ分析を行います。

ポートフォリオ分析は集計の研修ではなく統計の研修の時に解説したりするのですが、集計分析でも提案を行ったらその結果によって後日レポートの質が問われるのでここでは導入しています。

詳細な方法はテキストに書いていますが、 ポートフォリオ分析の精度を決定するのは軸に何を選ぶかに全てがかかっています。

ここではこれまでの経験から特殊な相関係数(又は独立係数)とP値を組み合わせて採用しています。

集団や会社特有の持つ事情の内容は分からないが、そういうものが内在し通常の保健指導だけでは単純に進みそうもないものを除外し結果が出やすいものの順に優先順位をつけていく方法を取っています。

例えば特保の項目において全体的には「収縮期血圧」から始めると一番効果が出やすいと言っています。次に「LDL]「BMI」となっています。その他の項目は現状維持となっていますが、これが何らかのしがらみなどでなかなか改善が進まない項目に該当します。実際の現場では全体ではなく性別で分けて実施することになるので性別に分けて作られます。

男性では「HbA1c」がトップに来ていますね。図では出していませんがこの会社の全体の傾向は女性の優先順位と酷似しています。一番手っ取り早く目に見える効果を得たいなら女性を重点的に攻めるのが良さそうです。

しかし、この優先順位が示す結果は自分たちがやりたいこととマッチしていると良いのですが、以外とずれていたりします。やはり本丸は自分たちのやりたいことでしょうから、それをやり遂げるための方法とか手段と位置づけし最終的には本丸を目指す提案を作り上げる事がやり甲斐のあるものになります。

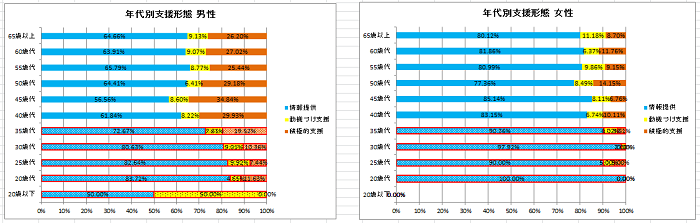

◎特定保健における年齢解除

特保だけに注目していると、そこから対象外となった人、年齢制限や肥満でない人を見逃す事にもなりかねませんし、年齢制限を外すと次年度以降の対象となる重点指導対象候補者の姿も見えてきます。

これを見るためには特保の階層化における年齢制限を外すことが必要になるわけですが、そのためには階層化の判定式を自力で作り出すことが出来る力量が求められます。・・がこれはよほどエクセル関数を使いこなしていないと無理でしょう。集計ツールではさらりと載せていますが、結構複雑なことをやっています。

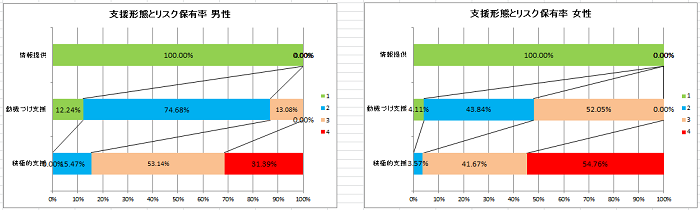

では年齢制限を外したときの支援形態がどうなるか見てみましょう。

男女とも25才代から積極的支援該当者が出てくるのが分かりますね。この人達が特保として保健指導を受けることになるのは15年後です。それまで持ちこたえてくれるのか・・恐いですね。

この会社では男性35歳から急に積極的支援該当者が増えてきます。30代から手をつけることが出来れば該当者は随分減るでしょうね。

支援形態によるリスク保有個数を見ると男性よりも女性の方が高いですね。

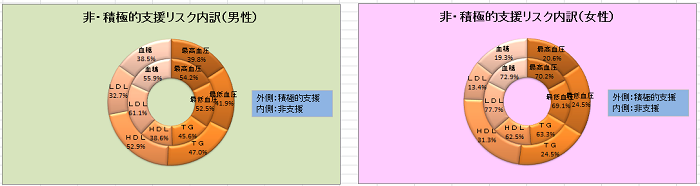

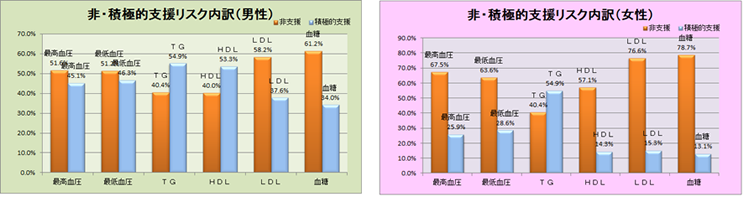

このリスクの内訳が以下のグラフになります。

グラフは上記ドーナツグラフ以外に棒グラフでも同時に出力されます。使いやすいほうを利用してください。

非支援を見ると、「血糖」が男女ともに高いですね。

ここでこのままでは”ヤバイ”とピンと来る人は保健指導のベテラン者ですね。

保健指導をやっていて、何が恐いかというと、体重が低いのに血糖値が高い人。特に体重減少しながら血糖値上昇中の人に出くわすときですね。正に糖尿病・合併症進行中で指導よりも強力な受診勧奨に切り替える事になります。

このように集計ツールを使うとこれまで一連で見せてきたグラフや表が一瞬で出来上がります。

この中から、法定健診結果における対策、特定健診における対策、年代毎、性別毎における対策、いろいろと出てきます。これらをまとめ上げて提案という形に持っていくのが健診データ分析の大きな流れです。

|