★有所見率

平均値でもいろいろと見ることは出来ますが、検査項目間の関連は分かりません。

お互いの関連を見るには、各項目共通の指標で統一しなければいけません。

この共通の指標となるのが、有所見数(率)です。

また、保健指導の対象者や事業対象者となるのも主に有所見者ですので、指導対象者と指導内容の明確化及び管理対象指標としても適しています。

実際健診データ分析における基礎データは所見の有無による1、0判定リストになります。

そのため全検査項目に対して所見の有無の判定を行う必要があります。

ここは、エクセルの関数の使い方が試される部分です。特にIF関数のネスト(関数の中に関数を組み込む)が自由自在に使えることが必要です。

検査項目の有所見判定には、以下の6パターンあり独学教育テキストから抜粋しますと、

1)基準値が1つの場合・・普通のIF関数

2)男女それぞれに基準値がある場合・・IF関数とIF関数のネスト

3)基準値に上限・下限がある場合・・IF関数とOR関数のネスト

4)男女に基準値の上限・下限がある場合・・IF関数とOR関数の複合ネスト

5)基準値が細分化されている場合・・VLOOKUP関数又はIF関数とVLOOKUP関数のネスト

6)男女に基準値の上限・下限が複数設定されている場合・・IF関数の複合ネスト

1)はBMIのように基準値が1つだけのもの。

2)は腹囲のように男女で基準値が異なるもの。

3)の場合とは、ALP判定など、男女を問わず上限・下限があるもの。

4)の場合は、RBC判定のように男女にそれぞれの基準値の上限・下限がある場合です。

5)の基準値が細分化されているとは、尿糖判定において値によって−から4+までの7段階に分けるようなもの

6)の場合は、尿酸判定のように条件によって上限・下限が複数設定されている場合です。

各検査値に対して、有所見の判定値を求めたリストが、健診データ分析の本体になります。

逆にこれが作れないと、分析どころか管理までも上手くできません。

分析ツールでは、大部分の分析を有所見者数を軸してに分析しています。判定式は自社の検査値を入力するだけでツールが自動的に判定しますが、ツールにない検査項目(特殊健診等の)においては、自ら判定式を追加して作る必要があります。テキストでは、作り方を演習問題も交え詳しく解説していますが、他に上記6パターンのどれに該当するか分かると、その該当項目の式をコピペして、基準値だけを変更する方法も書かれています。これは初心者が間違いを犯しにくいようにする配慮で本来は自力で判定式を作り上げられるのが望ましいのです。

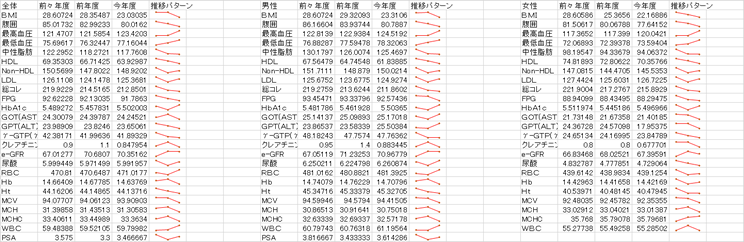

有所見者数でいろいろな展開が出来るのですが、例えば平均値で経年変化を見ると以下のようになります。

有所見者数で見ると、以下のようになります。

平均値の方が分かりやすいかもしれませんが、有所見者数で見たものはいろいろと展開が出来るのです。

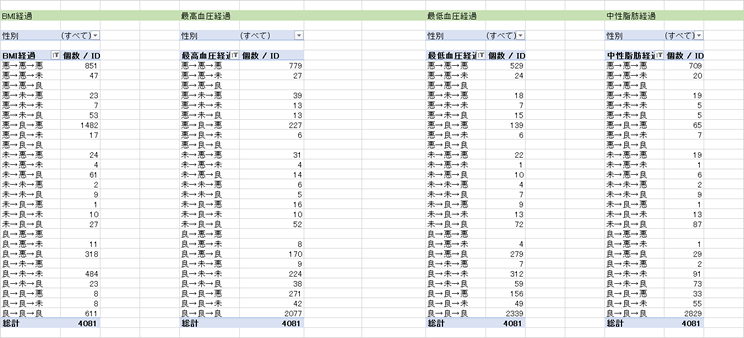

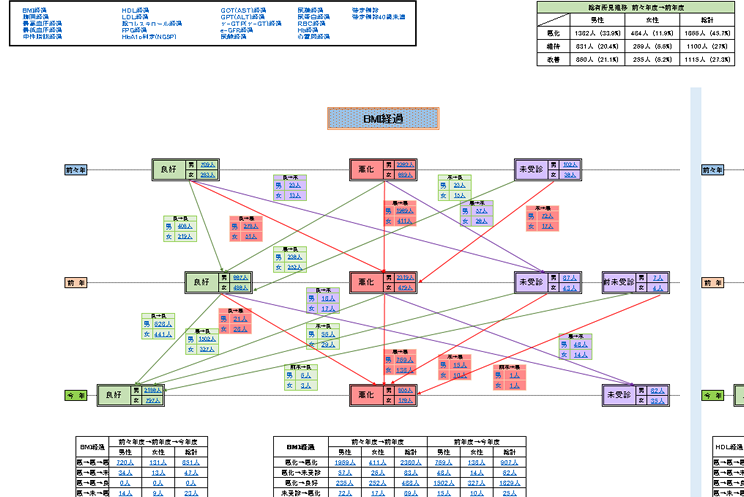

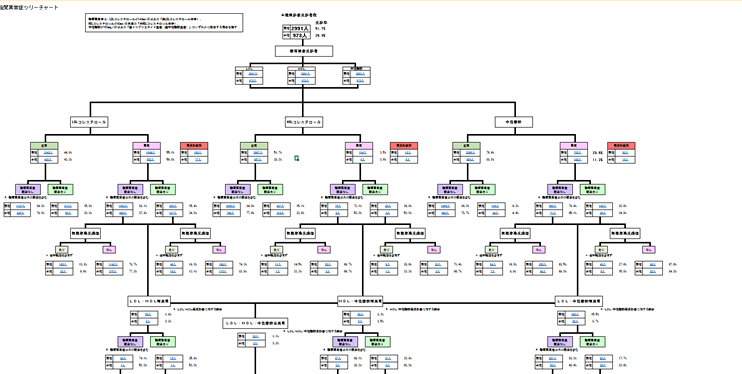

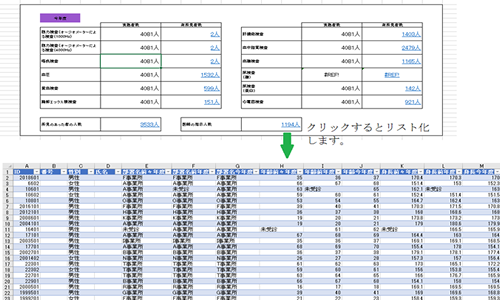

平均値ではこういうわけにはいきません。分析ツールではツリーチャートは高血圧リスク、脂質異常リスク、肝機能異常リスク、腎機能異常リスク、動脈硬化リスクツリーチャートが自動的に作成されます。更に例年手間掛かる労働基準局への提出データも一発で出せます。

しかも保健事業管理という観点から、人数が表示されている部分をクリックするだけで該当者のリストが作成されるようになっています。

有所見者数は、このように集計上も有益なのですが、統計分析においても有効に機能します。というか、平均値は健常者も有所見者も含んだ数値ですから、統計分析においては、これらを区別して分けて考慮しないと正確な分析が出来ませんが、有所見者数では既に区分けされていますので、それを考慮することはありません。

|