★帳票とリスト

ピボットテーブルを使ったことのない方にその使い方を教える場合、もっとも基本的なこと、帳票とリストの違いから解説していかなければと思います。

ピボットテーブルの謳い文句は、「ピボットテーブルの使い方を覚えたら簡単に集計表ができる」とか、エクセルの公式のヘルプにも、「複雑なデータをピボットテーブルに簡単に配置し、集計することができる」と書いてあります。

そうですが、ピボットテーブルの最大の強みは大量のデータを集約できることです。これはいわゆる「おまとめ機能」です。集計を意識する前に、まず「集約」というのを意識しなければピボットテーブルを扱うことは出来ません。

データはリスト形式の表にしなければ、集約も集計もできません。ですからリスト形式の表でなければピボットテーブルは作れません。

エクセルでは、いろいろな種類の表を作成することができます。表と言っても大まかに分けると3種類に分けられます。

(1)入力のための表(フォーム)

(2)表示または印刷のための表(レポート)

(3)データを格納するための表(リスト・テーブル)

この3つの違いが分からない人(意識しない人)が結構多いのです。

最も多く作成するのは、「表示または印刷のためにできるだけ見やすくした表」です。これを、「帳票」といいます。また、市販されているエクセルファイルのサンプルやネットで無料配布されているものは、ほとんどが帳票です。

帳票はとても見やすいように作るのですが、見やすくなればなるほど、表の形が複雑になります。そして、一度、帳票の形にしてしまうと、集計がしにくくなり、並べ替えやオートフィルタ、行集計、ピボットテーブルなどの機能を利用して分析し、別の表を作ることができなくなるというデメリットがあります。

エクセルのこのような機能を使うためには、できるだけ表を単純化します。

単純化した表のことを、一般に「リスト」または「テーブル」といいます。これを元にして、集計に利用したり、また、別の表を作ったりします。

データを並べただけなので、プリントアウトには向いていません。

エクセルファイルを第三者に渡す場合、資料の完成形として渡す場合には帳票にします。見やすいほうが印象がいいからです。

これに対して、再利用や集計を前提とするデータ(提供データ)として渡すときには、必ず、単純化したリストを渡します。また、CSVとして出力する場合もリストにします。

よそに配布する場合は帳票とリストを使い分けるように意識して下さい。

世の中には色々なデータが提供されているのですが、そのほとんどが帳票形式です。厚労省のデータも帳票形式のものが多く、これをリスト化するのに大幅な時間を費やします。リスト化できて初めてエクセルの機能が使えます。

リスト化するときに気を付けたいことは、 いろいろあり決まりごとも多いのですが、ピボットテーブルを使って集計をするには、まず、その参照元データがきちんと、リスト形式で整えられているかがとても重要になります。

ちなみに、経済産業省基本情報技術者試験にこんな例が出題されていました。

| |

問題

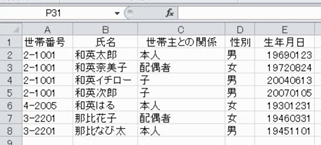

町内会で右のようなカードを使って、各世帯の情報を集めた。世帯主だけのリストと世帯の構成員のリストを作りなさい。 |

|

|

回答は以下のようになります。

情報やデータ処理を行う場合、リスト化が重要なことがわかる事例です。

|