�����U����

�Q�̏W�c�̕��ϒl�ɗL�Ӎ������邩�ǂ����͂����蓙�Œ��ׂ邱�Ƃ��ł��܂����A�R�ȏ�̏W�c�ɂ��ĂQ�����o���ăe�X�g���Ă����̂ł͑g�ݍ��킹��������ςł��B

�R�ȏ�̕�W�c�ɂ��ĕ��ϒl�ɗL�Ӎ������邩�ǂ����ׂ���@�Ƃ��āA���U���͂�����܂��B

���U���͍͂ŋ߂̘_���ł悭�����܂��B���U���͂̎�@�ɂ��\���̈Ⴂ�ŁAANOVA�iAnalysis of Variance�j��GLM�iGeneral Linear Model�F��ʐ��`���f���j�A�����U��́iANCOVA�FAnalysis of covariance)�Ȃǂ�����܂��B

���ʁA�W�c���R�i�Ⴆ��A�CB�CC�j�̏ꍇ�̕��͂ɂ́AA��B�AB��C�A������C��A�̃y�A�ł��ꂼ�ꂔ������s�Ȃ��A�����ꂩ�ŋA���������p���ꂽ�ꍇ�R�̃O���[�v�̕��ς͓������Ȃ��A�ƌ��_�Â��Ă��܂��B

���������̂����ɂ̓O���[�v������������ƃy�A�̐����������錇�_������܂��B

�W�{�̔�r������ꍇ�At�����������g�p����2�W�{����r���ċ��߂鎖���s���Ă����Ӗ��ł��B

����́A������s�����Ɍ����̗p����댯�����オ��I���ɂ͎g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���W�{�̔�r������ꍇ�{���͂��̕��U���͂�p���Ȃ���Ȃ�܂���B

���U���͂ł́A�����ɂ͂R�ȏ�̐����̕��ρi�����Ƃ́A���ڂ̂��Ƃł��j���݂��ɓ������Ƃ������������肷����̂ŁA�v���̊Ԃŏ��Ȃ��Ƃ��P�̕��ς����ƈقȂ��Ă��邩�ǂ����ׂ邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�C�S�̂̒��̂ǂ����ɍ������݂��Ă��邱�Ƃ����������ŁC��̓I�ɂǂ�Ƃǂꂪ�قȂ��Ă��邩��m��ɂ́C���d��r�Ƃ������͂��s�Ȃ��K�v������̂ł��B�܂�A3�̊ԂɈႢ������Ƃ������ʂ�����ꂽ�Ƃ��Ă��ǂ�Ƃǂ�̊ԂɈႢ������̂��͂킩��Ȃ��ƌ������ƂŁA�Ⴂ�����邱�Ƃ��킩������A����ǂ͑��d��r�ɂ���āA�ǂ�Ƃǂ�̊ԂɈႢ�����邩�ׂ�A�Ƃ������@���L���p�����Ă��܂��B���̂Ƃ��A�㔼�̑��d��r�̂��Ƃ����ʌ���ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B

���ʂɉe�����y�ڂ��l�X�ȗv���̂����A���̗v���͕ς����ɂP�̗v���̈Ⴂ�����ɒ��ڂ��A���̕��ϒl�ɗL�Ӎ������邩�ǂ������ׂ���̂��u�ꌳ�z�u�@�v�i�P���q�̕��U���́j�B

�Q�̗v���̑g���킹���l������̂��u�z�u�@�v�i�Q���q�̕��U���́j�Ƃ����A�z�u�@�ɂ́u�J��Ԃ��̂Ȃ��z�u�v�Ɓu�J��Ԃ��̂���z�u�v������܂��B

���U���͂��_���ōD��ŗp������̂́A�X�}�[�g�Ȏ����傫���̂ł����A����܂Ŋw��ł������v�̎�@�����͕��U���͂̈ꕔ�ł��������Ƃ�����܂��B

�Ⴆ�At����͕��U���͂ɂ����ĕW�{�̐���2�̎��̕ʖ��ł����A�i2�W�{t����𗼑�����Ƃ��ėp�����������ꌳ�z�u���U���͂ƈ�v���܂��jt����ł͕��ʂ͕��ϒl��t�l�����v�Z���܂��A���U���͂ł͕����a���^���Ȃǂ��v�Z�ł��A�Ή��̂Ȃ�2�W�{�̕��ϒl�𗼑�����Ŕ�r���������͕��U���͂�p���������֗��Ȃ̂ł��B

�܂��A�����ړx�ɂ�����ꌳ�z�u���U���͂́A�E�B���R�N�\���̏��ʘa����A�N���X�J���E�E�H�[���X(Kruskal-Wallis)��H����ɑ������A�����ړx�ɂ�����J��Ԃ��̂Ȃ��z�u���U���͂ł́A�t���[�h�}��(Friedman)�̌���ɁA�J��Ԃ��̂���z�u���U���͂ł́A�}���e���E�w���c�F������ɑ������܂��B����ɁA���Q�l�͗��_�x���Ǝ����x���̐H���Ⴂ�̕��������v�����l�ł���A�ꌳ�z�u���U���͂ɂ�����v��A�̕����aSA�ɑ�������l�ł��B

���`�ړx�ɂ�����J��Ԃ��̂Ȃ��z�u���U���͂̓R�N����(Cochran)Q����ɑ������A�ϐ���2�̎��̓}�N�l�}�[�̌���ɑ������܂��B

���̂悤�ɂ��낢��Ȍ�����s���̂ł͂Ȃ��A���U���͈ꔭ�ōς܂����Ƃ��o����̂ŁA�i�Ƃ��������A���̗��R����ԑ傫���j����̓K�����������Ă��Ȃ��Ƃ��A�������Ȃ��Ƃ��A���낢��Ɠ�Ȃ�t�����邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�_���ł͂悭�p�����Ă��܂��B

���U���͂ɂ͖ړI�ɉ����ĐF�X�Ȏ�@������A������₷�������Ȃ�f�[�^�ɑΉ����Ȃ��ꍇ�ɗp����u�ꌳ�z�u�@(one-way layout)�v�ƁA�Ή�������ꍇ�ɗp����u�z�u�@(two-way layout)�v����ʓI�ł��B

�����U���͂̔��z

���߂ɁA������₷���Q��A��B �Ƃ����W�c���������Ƃ��܂��B

A�EB�̕��ς̗L�Ӎ�������l����Ƃ��A�u���ϒl�̍��v���l���܂������A���U���͂ł́AA��B�́u���ς̕��ρv�����߁A�����啽�ςƌ����܂����A���̑啽�ς���̃Y���ɒ��ڂ���Ƃ���͈ꏏ�Ȃ̂ł����A����܂ł̌���ł́AA�EB���ꂼ��̐���l�i�ꕽ�ϓ��j�����߂��̍����r���Ă����̂U���͂ł�A�EB���̂��̂ɂ��Ă̐���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Q�̌��ʂ̕��U�𐄒肵�悤�Ƃ���̂ł��B���ꂪ�u���U���́v�Ƃ������O�̗R���ł��B

���̃Y���́A

�@�f�[�^�̑啽�ς���̃Y���@���@�A���ς̍��̉e���ɂ���Đ������Y���@+�@�B���R�̉e���ɂ���Đ������Y��

�����藧���܂��B

���U���͂́A���̂悤�ȃY���̕�����S�f�[�^�ɂ��čs���܂��B�����āA�f�[�^�̃Y���i�f�[�^�̒l�j���x�z�����̂́A���ς̍��̉e���́i�A�j�Ȃ̂��A����Ƃ����R�̉e���́i�B)�Ȃ̂����r���܂��B�����A�A�̉e���͂��傫����A���ς̍��͕����ǂ�����R�ȏ�ł���i�L�Ӎ�������j���ƂɂȂ�܂��B

���̂Ƃ��A�Y����\�����v�ʂƂ��ĕ��U�i�Y���̒l���悵�����́j��p���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�Y���̒l�͐��ƕ��̗��������邩��ł��B���̂悤�ɁA�Y���U�Ɋ��Z���ĕ������悤�Ƃ���̂ŁA�u���U�̕����v���Ȃ킿���U���͂ƌĂ�܂��B

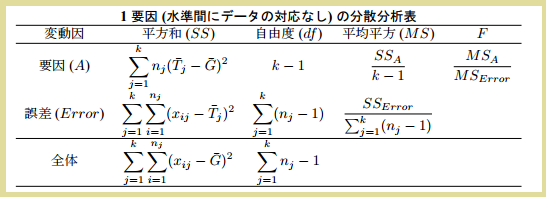

�\�����f���ƌĂ�鎮�ł́A�Q�l���Ȃǂł́A�ȉ��̂悤�ɕ\���Ă��܂��B

|

�����ŁA

�EXij�̕��U�A���Ȃ킿��W�c�S�̂̕��U (�S���U) ���A��2Total�ƕ\�L����B

�E��j �̕��U (��1, ��2, ��3�̕��U) ���A�v�����U�ƌĂу�2A�ƕ\�L����B

�E��ij�̕��U���A�덷���U�ƌĂԁB��2Error�ƕ\�L����B |

�����āA

�������҂ɍ����Ȃ��Ȃ�A��1 =��2 =��3 = 0 �Ȃ̂ŁA��2A = 0 �ł���B

�������҂ɍ�������Ȃ�A��1�A��2�A��3���Ȃ�ł���A��2A�� 0 �ł���B

������A��1�A��2�A��3�ɂ��Ă̐���������Ȃ�Ȃ��Ă��A�v�����U��2A�� 0 ���ǂ����f����Ηp�������̂ł��B

�ǂ̂悤�ȃf�[�^�ł���A���U���͂�p�����f�[�^���͂͂T�̒i�K����Ȃ��Ă��܂��B

1. �f�[�^�̍\���ɂ��Ă悭�l���A�\�����f�����\�z����B

2. �덷�̕��z�ɂ��Ẳ��肪�A�f�[�^�ɓ��Ă͂܂邩�ǂ�����������B

3. �����a�����A�e���̕��ϕ��������߂�B

4. �����������v���ɂ��āAF �����߁A�A�������̊��p�̗L���f����B

5. ���ꂪ�Ȃɂ��Ӗ����Ă���̂��l���邽�߂ɁA���ʌ���ɐi�肷��B

�����Ă��̉ߒ��͕��U���͕\�Ƃ��ĕ\�����Ƃ�����ƂȂ��Ă��܂��B

���͕\���ɏ�����Ă���p��E�L���͓��v�̊�b�p��ł��B�Ӗ��͊e���Œ��ׂĂ��������B���U���͂�{�C�ŗ������悤�Ǝv���Ȃ炱���͊撣���Ă��������B���̎����낢��ȓ��v�̍���̊�b��������Ǝv���܂��B�Ⴆ�ASS�͕����a�ƌĂ���̕��� (���̂���) �̍��v�ŕϓ��̑傫���������Ă���B�Ƃ����낢��ł��B

�������A�G�N�Z���̕\�����@�͈�ʓI�ȓ��v�p��ƃY���Ă��鎖�������̂ł����A���U���͂���O�ł͂���܂���B

�G�N�Z���̕��U���͕\�͖��̂�������������������K�v������̂ŁA�ʓ|�ł��B���ۂɗ���ʂ��Č��Ă����܂��傤�B

���ꌳ�z�u�@

�f�[�^�ɑΉ����Ȃ��ꍇ�̈ꌳ�z�u�@�ł��B

�ȉ��̃f�[�^�́A�Ώێ�15�l��ׂ�3�Q�ɕ����A�ی��w�����s�����Ƃ����ꂼ��̌Q��A�F������AB�AC�Q�Ɏw����������Ď��k�������𑪒肵�����ʂł��B

| �ی��w���Q�ʌ������k��(mmHg) |

| ID |

�`������Q |

�a���Ə��Q |

C���Ə��Q |

�S�� |

1 |

116 |

106 |

108 |

|

2 |

128 |

102 |

100 |

|

3 |

129 |

108 |

108 |

|

4 |

137 |

118 |

114 |

|

5 |

140 |

116 |

110 |

|

| �v |

650 |

550 |

540 |

1740 |

| ���� |

130 |

110 |

108 |

116 |

| �W���덷 |

4.2 |

3 |

2.3 |

3.2 |

|

15�̃f�[�^�͐F�X�Ƀo�����Ă��܂����A�悭����ƁA�����̃f�[�^���o�������錴���Ƃ��Đ����̈قȂ���2��ނ̗v��������܂��B

�ΏێҊe�Q�ʕ��ϒl��130�A110�A108�ƃo���Ă���̂́A����E�����̍~�����ʂ�����Ă��邽�߂��Ǝv���A����͉���̈Ⴂ�f����n���I�ȈӖ��̂���ϓ��ł��B

����ɑ��āA�Ⴆ�Δ���A�Q�ɂ�����5�l�̃f�[�^��116�A128�A129�A137�A140�ƃo�����Ă���̂́A����5�l�̌l���ɂ����̂��Ǝv���A����͌l�����錴�����͂����肵�Ȃ�����A�Ӗ��̂��߂Ȃ���n���I�ȕϓ��ł��B

|

���̂悤�ɌX�̃f�[�^��ϓ������Ă���v���͂��A�Ӗ��̂���v���ɂ��ϓ������Ȃ킿�u���v�ƁA�͂�����ƈӖ��̂��߂Ȃ��v���ɂ��ϓ������Ȃ킿�u�덷�v�Ƃɕ������āA�f�[�^��v�悤�Ƃ��铝�v��@���u���U���́v�ł��B

�����ăf�[�^��ϓ�������Ӗ��̂���v����1�����ŁA���̗v���̓��e���قɂ���Ή��̂Ȃ��Q����������ꍇ���u�ꌳ�z�u���U���́v�Ƃ����܂��B

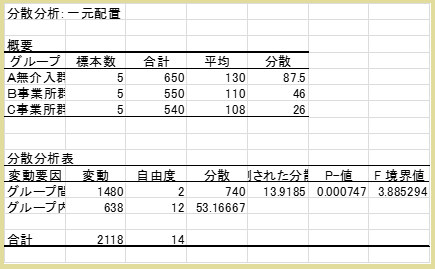

���ۂɃG�N�Z���ōs���Ă݂܂��傤�B

�u�f�[�^���́v���Ăяo�����̓c�[�����ł���A�u���U���́F�ꌳ�z�u�v��I�т܂��B

��A�̑�����s���ƈȉ��̕\���o�͂���܂��B���ꂪ�u���U���͕\(ANOVA table)�v�ƌĂ��\�ł��B

�G�N�Z���̕\�����@�͈�ʓI�ȓ��v�p��ƃY���Ă��鎖�������Ə����܂������A��ʓI�i���ȏ��I�j�ȕ��U���͕\�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�̂ŕ��������������܂��B

|

�u�ϓ��v���v�ˁu�v���v

�u�O���[�v�ԁv�ˁu����v�v��A�̕����aSA�ɓ�����܂��B

�u�O���[�v���v�ˁu�c���v�l���ɂ��f�[�^�̕ϓ��A���Ȃ킿�덷�̂��Ƃ��u�c��(Residual)�v�ƌĂт܂��B

�u�ϓ��v�ˁu�����aSS�v��Ɋe��̕ϓ��͕��̈��ŁA�����̕��������v���������a�Ə����܂������A���́u�����aSS�v���ϓ��ɓ�����܂��B

�u���R�x�v�ˁu���R�x�v����͓����ł��B

�u���U�v�ˁu���ϕ����a�v������ϓ��̌����ƂȂ�ϐ��̐����Ȃ킿���R�x�ƁA�����a�����R�x�Ŋ��������U�ɂȂ�܂��̂ŁA�u���ϕ����a�v�́u���U�v���Ӗ����Ă��܂��B

�u�ϑ����ꂽ���U��v�ˁu���U��e�v���U��F�͗v��A�̕��U�Ǝc�����U�̔�ŁA�v��A�ɂ��ϓ����c���ɂ��ϓ��̉��{���邩�A����������Ηv��A�̏�x���덷�̏�x�̉��{�Z������\���l�ł��B

���̕��U��F�𗘗p���Č�����s���Ă��܂��B

|

�m�肽���̂́F�ی��w�����s��Ȃ������`�ƕی��w�����s����B�AC�Ɏw�����ʂɈႢ�����邩�H

�Ƃ������Ƃł����A����v�I�Ɍ����ƁA

�������̂́F�v��A(�ی��w��)�̓f�[�^��ϓ������邩�H

�ł��ˁB������

�v��A(�ی��w��)�ɂ��f�[�^�̕ϓ���0�ł���B�����肷��킯�ł��B���ꂪ�A�������ɓ�����܂��B

���̎����U��F�𗘗p���Č�����s���܂��B

�f�[�^�����ƍl����ƁA�����a�͗v���̏��ʂł���A���R�x�͂��̒S����̐��A�����ĕ��U�͏�x�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B���U��F�͗v��A�̕��U�Ǝc�����U�̔�ŁA�v��A�ɂ��ϓ����c���ɂ��ϓ��̉��{���邩�A����������Ηv��A�̏�x���덷�̏�x�̉��{�Z������\���l�ł��B

����F�l�����蓝�v�ʂɂ����@���u���U����F����v�Ƃ����܂��B���̎�@�ł́A�f�[�^���狁�߂����U���p�l�ɕϊ����ėL�Ӑ����̒l�Ɣ�ׂ邩�Ap�l�����傤�ǗL�Ӑ����̒l�ɂȂ鎞�̊��F�l�Ɣ�ׂ邩���Č��肵�܂��B

���̎��̂��l���G�N�Z���\�ɂ���u�o�|�l�v�ł��B

�L�Ӑ���5���̎��̊��F�l�͂�������3�`4�ł��̂ŁAF��3�`4�ȏ�Ȃ�u�L�Ӂv�A�܂�v��A�̏�x���덷�̏�x��3�`4�{�ȏ�Z����A���̏����u�Ӗ����L����́v�ƕ��i�͒����I�ɍl���邱�ƂɂȂ�܂��B

���������̌���ŗL�ӂɂȂ��Ă��A�P�ɁA�u�v��A�ɂ��ϓ���0�ł͂Ȃ��v

�ƌ����Ă���ɂ����܂���B

�����ő��ϓ��ɑ���v��A�ɂ��ϓ��̊����A

RA2���l���܂��B����RA2�͂��̐�̏d��A���͂̎��ɏo�Ă���R2���̂��̂ł��B

����́A�S���̂����v��A�ɂ���Đ����̂����̊�����\���A�p�[�Z���g�\������āu��^���v�ƌĂ�邱�Ƃ������l�ł��B�܂���^���̕��������u��(�C�[�^)�v�Ə����āA�u���֔�(correlation ratio)�v�ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B

RA2������^�c���@���u�O���[�v�ԁv�́u�ϓ��v�l�^�u���v�v�́u�ϓ��v�l

���̒l��������x�ȏ�傫�����(�_���I�ɂ�20���ȏ�Ȃ��)�A�v��A�ɂ��ϓ���{���ɈӖ��̂�����̂ƍl����킯�ł��B

�ł̓G�N�Z�����o�͂����\�̉��߂ɂȂ�܂��B

�o�l��0.000747 �E�E�L�Ӑ���5���ŗL��

RA2=1480/2118=0.699(69.9%)

���̌��ʂ��A

���v�I���_�F�ی��w���Ƃ�������v���ɂ���Ď��k�������͕ϓ�����B

���ʂ̌��t�ɖ|��ƁA

���v�I���_�F��w��A�A�w�����B�AC�Q�̕��ώ��k�������͓���ł͂Ȃ��A�Q�ɂ���ĈقȂ��Ă���B

�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

����������͒P�Ȃ铝�v�I���_�ł��̂ŁA���߂���Ƃ��͈�w�I���_���l���Ȃ���Ȃ�܂���B����ɂ�3�Q�̕��ώ��k�������Ɗ�^���ɂ��čl�@���邱�Ƃ��K�v�ł��B�܂�A�Q(����)�̕��ώ��k������130mmHg�ɑ��āAB�Q110mmHg�AC�Q108mmHg�Ƃ����l���ǂ�قLjӖ��̂�����̂Ȃ̂��A�f�[�^�̑S�ϓ��ɑ���w��������ʂ̍��ɂ��ϓ��̊���(��^��)����70������Ƃ������Ƃ��ǂ�قLjӖ��̂�����̂Ȃ̂��A�Ƃ��������Ƃ��l�@����킯�ł��B����炪�ی����w�I�ɂ݂Ă��Ӗ��̂��邱�Ƃł���A

��w�I���_�F�w������A�AB�AC�̍~�����ʂ͓���ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�ی��w��B�AC�ɂ͍~�����ʂ�����B�Ƃ������_�ɂȂ�܂��B

���̂悤�ɁA���U���͂�錋�_�́u�v��A�ɂ���ăf�[�^���ϓ�����v�Ƃ��������̋ɂ߂đf���C�Ȃ����̂ł��B

�u���ꂶ�Ⴀ�A��̓I�ɂǂ̌Q�Ƃǂ̌Q�Ƃ̊Ԃɍ�������A�ǂ̌Q����ԂȂH�v�Ɛq�˂����Ȃ�ł��傤�B���̂悤�ȏꍇ�Ɂu���d��r�@(multiple comparison)�v�Ƃ�����@�������Ă���̂ł��B

���U���͂͑��Q�̕��ϒl�̍��̍��v��0���ǂ��������肵�A����ɂ���ėv��A���f�[�^��ϓ������邩�ǂ��������_����̂ɑ��āA���d��r��2�Q���Ƃ̕��ϒl�̍���0���ǂ������ʂɌ��肵�A����𑍍����ăt�@�~���[�Ƃ��Ă̍ŏI�I�Ȍ��_���̗p���܂��B���̂��ߌX�̕��ϒl�̍��͏������Ȃ���A��������v���������x�傫���Ȃ�悤�ȏꍇ�́A���U���͂ł͗L�ӂɂȂ���̂́A���d��r�ł͕��ϒl�̍����덷�ɉB����Ă��܂��A�ǂ̌Q�Ԕ�r���L�ӂɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��N���܂��B

�܂�F�l�ɂ��Ă̐���������킩��܂��悤�ɁA�ꌳ�z�u���U���͂Ƒ��d��r�ɂ����ČQ�̐�(������)��2�̏ꍇ��2�W�{t����ɑ������AF�l�̕�������t�l�Ɉ�v���܂��B

������2�W�{t���肪�A�{���͈���̌Q�̕��ϒl�����������傫�����A�܂��͏����������������肷���@�ł���̂ɑ��āA�ꌳ�z�u���U���͕͂��ϒl���قȂ��Ă��邩�ǂ��������肷���@�ł��B���̂���2�W�{t����𗼑�����Ƃ��ėp�����������A�ꌳ�z�u���U���͂ƈ�v���܂��B

�֑��ɂȂ�܂����A�_�����œo�ꂷ��e�w��p�B��SPSS�ł̂��������Ă݂܂��傤�B�i�f�[�^�͕ʕ��ł��j

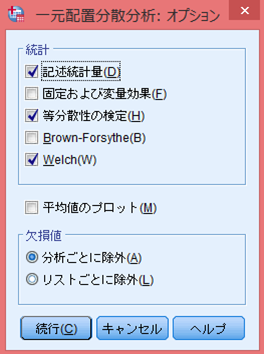

�u�ϊ�(T)�v���u�A�����ւ̍Ċ��蓖��(A)�v��u�V�����ϐ����v�����߂��Ƃ���ŁA�ꌳ�z�u���U���͂�I�Ƃ��납��ł��B

|

�I�v�V�����ɂ���u�����U���̌���v�ƁuWelch�v�Ƀ`�F�b�N�����܂�

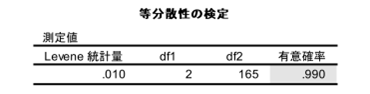

�u�����U���̌���v�́A�e�����̎U��肪���������ǂ����ׂ郋�r�[������i���[�x������j�����s����܂��B

�uWelch�v�́A�����U�����肵�Ȃ����ϒl�̍��̌���ŁA���r�[������̌��ʓ����U��������ł��Ȃ��ꍇ�́A�ꌳ�z�u���U���͂ł͂Ȃ��A�E�F���`�����p���Ȃ����Ƃ̎w���ƂȂ�܂��B

���U���͂́A������Ɠ����悤�ɓ����U�������肷�铝�v��@�ŁA�����U�ł͂Ȃ��ꍇ�́A���U���͂ł͂Ȃ��E�F���`����̂ق������K�Ȏ�@�Ȃ̂ł��B

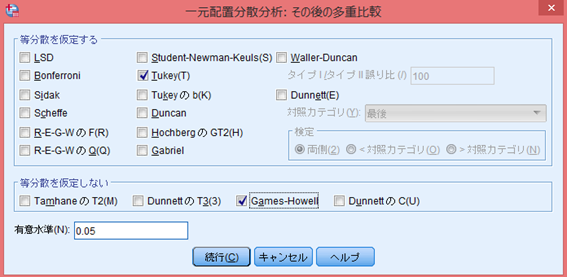

�u���s�v�������ƁA�u���̌�̑��d����v���w�肷��p���b�g�ɂȂ�܂��B |

|

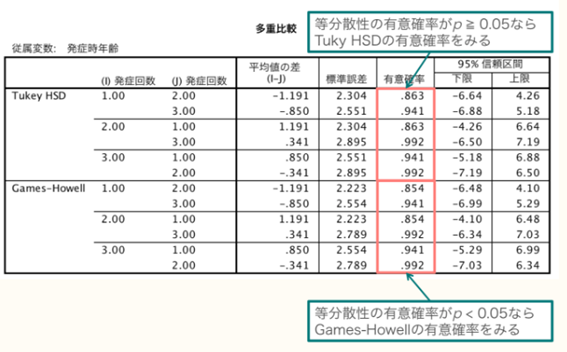

���ʂ́ATukey�AGames-Howell��I�����܂��B

Tukey�́A���K���Ɠ����U�������肷�鑽�d��r�@�ŁA�����Ƃ��悭���p�������@�ł��BGames-Howell�́A���K�������肵�܂��������U�������肵�Ȃ����d��r�@�ł��B

�ŏ��ɏo�͂����̂́A���r�[������\�ł��B

|

| ���̃��r�[������̋A�������́u�����Ԃ̕��U�͓�����(�����U�ł���)�v�ł��B��L��ł́A�L�ӊm��P=0.990�ł���A�A�������͊��p����܂���B���Ȃ킿�A�����Ԃ̕��U�͓����������U��������ł���Ɖ��߂���܂��B

���̌��ʂɂ���āA�����U��������ł���ꍇ�͕��U���͂̌��ʂ��A�����U��������ł��Ȃ��ꍇ�̓E�F���`���茋�ʂ��̗p���܂��B

|

|

���ɑ��d��r����̌��ʂ��݂܂��B��L�̓����U������œ����U���Ă����Tuky HSD�A�����U���Ă��Ȃ����Games-Howell�́u�L�ӊm���v���݂Ă��ꂼ��̐����Ԃ�p < 0.05�����Ă��邩���m�F���܂�

�ǂ����ŁA��p���v�\�t�g�͐E�l�̓���ł���Ə����܂������A�ō��̓���ł���SPSS���͓��v�̗͗ʂ��Ȃ��Ǝg�����Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��������肩�Ǝv���܂��B�����āASPSS�����łǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă���̂��A�g�p�҂ɂ��낢��ƃ`�F�b�N�{�b�N�X��x���E�w�����ŗv�����Ă��邱�Ƃɓ�����ɂ́A���낢��Ȍ����@���G�N�Z���Ŏ��Ƃōs���o����ςނ̂���Ԃ̑����ł��B

�z�u�@�͎����ɂȂ�܂��B

|