★ 二元配置法

二元配置分散分析で分かりにくいのが、「繰り返しのある・ない」という表現です。

保健指導現場では、多数の対象者を2群に分けて一方の群には条件A1を、もう一方の群には条件A2を適応し、特定の臨床評価項目を多時期にわたって観察することによって指導効果を比較することがしばしばあります。この場合、指導内容を要因A、時期を要因Bと考えると繰り返しのある二元配置型になります。しかし指導内容を無視すると、このデザインは個人を要因A、時期を要因Bとした繰り返しのない二元配置型と考えることもできます。

例えば対象者を男女に分け、さらにそれらを年代で各々3群に分けて(つまり全部で6群に分けて)同じ3種類の(生活習慣・食事・運動)保健指導し、指導内容の種類による効果の差(要因A)と、性による効果の差(要因B)を同時に調べようとする時のように 要因Aの水準と要因Bの水準が同じという条件下でデータが得られる場合 「繰り返しのある二元配置分散分析」と言います。

○繰り返しのない二元配置:データに対応がある場合

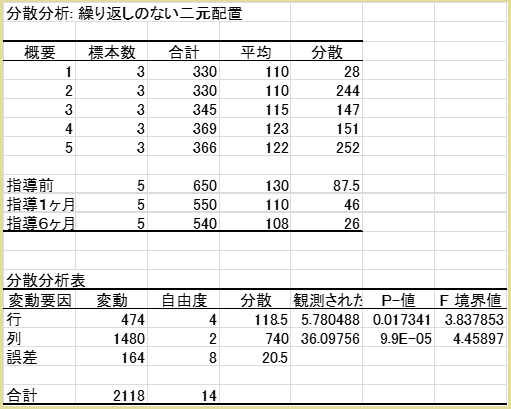

例えばある保健指導の効果を調べるために5例の対象者に保健指導を継続し、指導前、指導3ヶ月後、指導6ヶ月後の最高血圧を測定した結果が以下のデータ表のようになったとします。

ID |

指導前 |

指導1ヶ月後 |

指導6ヶ月後 |

計 |

平均 |

| 1 |

116 |

106 |

108 |

330 |

110 |

| 2 |

128 |

102 |

100 |

330 |

110 |

| 3 |

129 |

108 |

108 |

345 |

115 |

| 4 |

137 |

118 |

114 |

369 |

123 |

| 5 |

140 |

116 |

110 |

366 |

122 |

| 計 |

650 |

550 |

540 |

1740 |

- |

| 平均 |

130 |

110 |

108 |

- |

116 |

| 標準誤差 |

4.2 |

3 |

2.3 |

- |

3.2 |

|

この場合、データを変動させる要因は各人の血圧の個人差と時期(あるいは指導(者)方法としてもよい)の2つと考えられ、このようにデータを変動させる意味のある要因が2つある場合を二元配置分散分析といいます。

各人の血圧の個人差を誤差と考えてしまえば、これは水準数が3である一元配置分散分析になります。しかしこれは同じ人で時期を変えて3回測定した対応のあるデータですから、各人の血圧の個人差を誤差から分離して効率の良い分析をすることができます。

|

通常の二元配置分散分析では一方の要因は効果を分析するのが目的ではなく誤差を減らすのが目的であり、「ブロック因子」と呼ばれています。

では誤差に相当する要因は何でしょうか?

それは、時期(または指導)による血圧の変動パターンが5例の人によって異なるという要因です。

平たくいえば、血圧の下がりぐあいが人によって違っていることが誤差になるのです。

これを人(要因A)と時期(要因B)との交互作用(要因A×B)といい、二元配置分散分析における残差になります。

一元配置法の時と同じようにして二元配置法「分散分析表(ANOVA table)」をエクセルで出力させます。

エクセルの「データ分析」の中から、「分散分析 くり返しのない二元配置」を選び処理すると以下の分散分析表が出力されます。

|

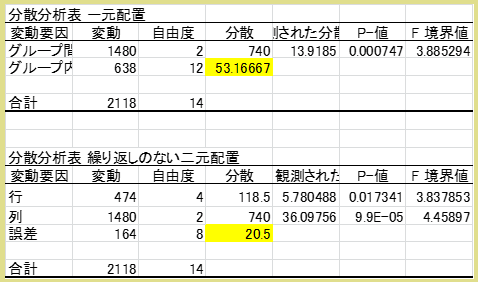

例の如く一般的な分散分析表は以下のようなものです。

「要因」以降の横のラベルは一元配置の時と同じです。「要因」の縦の項で、

「人」⇔「行」:要因となる要因1(この場合個人差)

「時期」⇔「列」:要因となる要因2(この場合時期あるいは指導方法)

「残差」⇔「誤差」

「全体」⇔「合計」

になります。

|

・要因A「人」の検定を行います。この時、

帰無仮説:要因Aによってデータは変動しない。

FA≧Fの時有意水準5%で有意

・要因B「時期」の検定

帰無仮説:要因Bによってデータは変動しない。

FB≧Fの時有意水準5%で有意

が判定規準となります。

・要因A(人)

FA=5.780 p=0.0173 …有意水準5%で有意

RA2=(平方和SSA)/(平方和SSA+残差A)=0.743(74.3%)

・要因B(時期)

FB=36.098 (p=0.0001)>F(2,8,0.05)=4.459…有意水準5%で有意

RB2=(平方和SSB)/(平方和SSB+残差A)0.900(90.0%)

この後、後述する多重比較(ボンフェローニ型)を行います。

指導前対指導1ヶ月後: p= 0.005893

指導前対指導6ヶ月後: p= 0.014051

以上の結果より、統計的結論は次のようになります。

統計的結論:時期によって平均最高血圧は変動し、指導前と比較して指導1ヶ月後、指導6ヶ月後では低下している。

血圧の自然変動が無視できるとして、保健の言葉に翻訳すると次のようになります。

結論:保健指導により最高血圧は低下が認められ、指導前130mmHgが1ヶ月後110mmHg、6ヶ月後108mmHgになった。

さて、これをもし個人差の要因を無視して残差に含めて一元配置にしてしまうと、以下に示したように二元配置分散分析に比べて誤差が約3倍にもなってしまいます。

その結果、当然、検定や推定の精度は悪くなりますし、個人差に関する情報も得られません。

お気づきかとおもいますが、実はこのデータは前項の一元配置分散分析の対応のないデータを対応のあるデータにしたものですので、一元配置分散分析にした時の結果は一元配置分散分析の結果と同じになります。

要因AにおけるFAが1より小さく、個人差の変動が誤差より小さい時には、それを残差に含めて一元配置分散分析にした方が検定や推定の精度は良くなります。つまり要因Aの情報密度が誤差より薄いのですから、それを誤差にまぜてしまって誤差の情報密度を薄めるわけです。このように対応のあるデータを対応のないデータとして扱って対応のない統計手法を適用した方が効率が良いのは、個人差や個体差による変動が誤差よりも小さい時だけです。医学・保健分野で扱うデータは個人差が大きいものが多いので、そのような場合はまずめったにありません。

また二元配置分散分析で要因Bの水準数が2つの時は対応のあるt検定に相当し、一元配置分散分析と同様にF値の平方根がt値に一致します。この場合、要因Bの変動とは2時期の平均値の差に相当し、誤差(残差)である交互作用とは要因Bの変動パターンが個人によって異なっていること、すなわち2時期の差のバラツキに他ならず、したがって分散比Fはt値に相当することになります。

なお二元配置分散分析では要因Aと要因Bの検定を行うため、最低でも検定を2回行います。そのため「検定を複数回行う時は必ず多重比較が必要である!」と誤解している人は、要因Aの検定も多重比較にする必要があると考えるかもしれません。しかし要因Aと要因Bはそれぞれ目的が異なる独立した検定であり、これらを総合して最終的な1つの結論を採用することはありません。

したがって要因Aの検定を多重比較にする必要はありません。

|