★テューキー法(Tukey法)

ボンフェローニ法からライアン法などは4群以上の多重比較になると有意性の検出が著しく低下します。

ですからこの“検出力”が高い(それでいて安全な)手法がTukey法で、バランスが優れているということで、論文などではよく拝見します。ただしこれは互いの分散が等しいということを前提としている点に留意して下さい。

ただ、これはエクセルで、直接P値を出すことが出来ないので、「スチューデント化された範囲の表」を用いて5%水準(または1%水準)で有意かどうかを判断しています。

例題

ID |

A群 |

B群 |

C群 |

D群 |

1 |

23 |

24 |

71 |

22 |

2 |

18 |

47 |

63 |

26 |

3 |

57 |

72 |

89 |

21 |

4 |

48 |

28 |

74 |

42 |

5 |

27 |

21 |

68 |

30 |

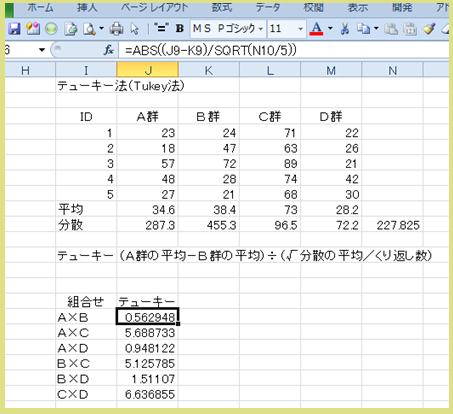

各群に対して、平均と分散を求めます。そして、

各群の分散を平均したものを出しておきます。

A群〜D群の4群で,各群のデータの数(これを繰り返し数と言います)は5です。ちなみに、この各群のN数(繰り返し数)は一致していないと,今回紹介するTukey法は使えませんので注意してください。

ボンフェローニの時のように、比較したい群ごとに以下のように入力していきます。

例えば、A群とB群であれば

(A群の平均−B群の平均)÷(√分散の平均/くり返し数)

そのようにして,6通りの組み合わせ全部を計算します。

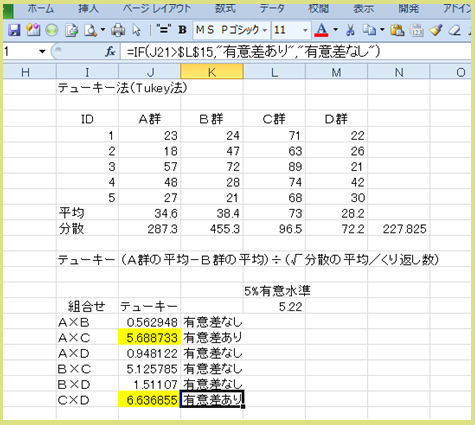

あとはスチューデント化された範囲の表を使って有意かどうかを判断するだけです。

ここでは5%水準の方を見ていきます。このデータは4群で繰り返し数が5ですから、群の数:4 ν:5の部分を見ます。「5.22」ですね。 |

|

スチューデント化された範囲の表は統計の教科書の末尾に付録として付いていることが多いのですが、ネット検索で得ることもできます。

ということで、この「5.22」よりも数値が大きくなっている組み合わせのところが有意であると判断します。

実際に例のデータを見てみますと、

A群とC群,C群とD群のところが「5.22」よりも大きいので有意ということです。

|