★テューキー・クレイマー(Tukey-Kramer)法

テューキー法では、各群のN数が同じでないと使えないので、それを改良して、各群のN数が異なっていても使えるようにしたものがテューキー・クレイマー法です。

前のデータと違いN数は、A群は5、B群とC群は6、D群は4です。平均と分散の出し方はおなじです。

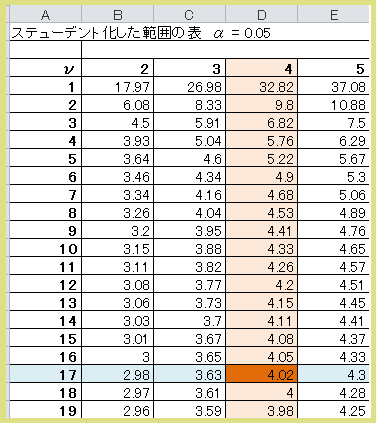

これも同じようにスチューデント化された範囲の表を使って有意かどうかを判断するだけですがTukey法とは少し異なります。

ここでは5%水準の方を見ていきます。

Tukey法では、群数: 4 ν(データ数): 5

である,「 5.22 」を採用していましたが,今回のTukey-Kramer法では「ν」を、総データ数−群数の数値で読みとります。

例題

ID |

A群 |

B群 |

C群 |

D群 |

|

1 |

23 |

24 |

71 |

22 |

|

2 |

18 |

47 |

63 |

26 |

|

3 |

57 |

72 |

89 |

21 |

|

4 |

48 |

28 |

74 |

42 |

|

5 |

27 |

21 |

68 |

|

|

6 |

|

22 |

77 |

|

|

平均 |

34.6 |

35.66667 |

73.66667 |

27.75 |

|

分散 |

287.3 |

409.0667 |

79.86667 |

94.91667 |

217.7875 |

この各群間の「平均値の差」を検定する「統計量」の計算式は、各群のN数が異なるので前回のTukey法の式では算出できません。

( i群平均値−j群平均値)÷√(分散の平均値×(1÷i群のN数+1÷j群のN数))

「i群」とか「j群」っていうのは,比較しようとしている2群のことを表しています。

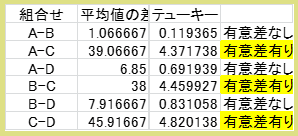

実際に計算した結果とスチューデント化された範囲の表の見方です。

|

|

21 − 4群= 17

ですので、

群数: 4 ν: 17

である「4.02」を採用します。

左表で

4.02よりも大きければ,その組み合わせが有意であるということです。 |

|