| ★相関検定

相関というのは、2つのデータにある関係を調べるものです。

その場合の手順は次のようになります。

1.散布図を作り、項目間の関係を見る。

2.散布図をもとに関係式を求める。

3.相関係数を求め関連度の強さを調べる。

通常このようなステップを踏むのですが、いきなり相関係数を計算する方が多い事に驚きます。

相関係数を計算してその大きさから相関がありそうだと、結論を出すことは非常に危険です。

相関係数それ自体はそれ程強力な判断機能を持っていないのです。

ですから、相関だけで分析結果の解釈をするということは先ずあり得ません。

相関は分析やデータマイニングの一部としてその流れの中に位置づけられています。

2つのデータ値などを比較して関係がありそうだとかを考える時に、相関関係を見ていくのですが、相関が見られるからと言って必ずしも因果関係があるわけではありませんし、見られない場合でも強い因果関係がある場合もあります。

相関係数は直線関係についてだけを述べているにすぎません。

従って相関係数を計算する前に必ず散布図を作り確認することが必要です。

また、仮にある相関係数が0.8と0.2の場合を比較する際、0.8の方が0.2 より強い直線関係があることは示せますが、その強さが4倍である事は言えません。更に、高い相関係数を持っていたとしても、XとYの間に直接の因果関係があるとは即断できません。

相関係数はそこまで便利な性質は持っていないことに注意して下さい。

更に 相関では、他から遙かに離れた1つの点、外れ値(outlier)が大きな影響を与えます。

外れ値は殆どの統計計算に影響を及ぼしますが、特に相関において著しい影響を与えます。

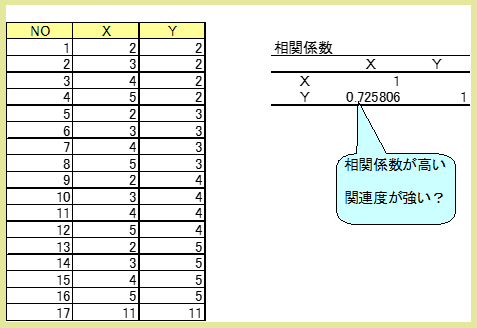

以下の表のデータがあるとします。

| |

|

相関係数を求めると、0.725806といかにも関連性が高そうです。

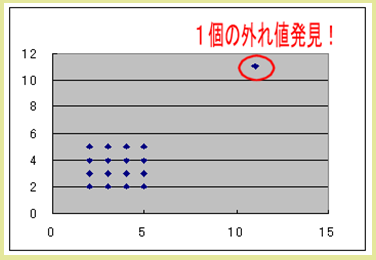

では、散布図で見るとどうなるでしょうか。

|

|

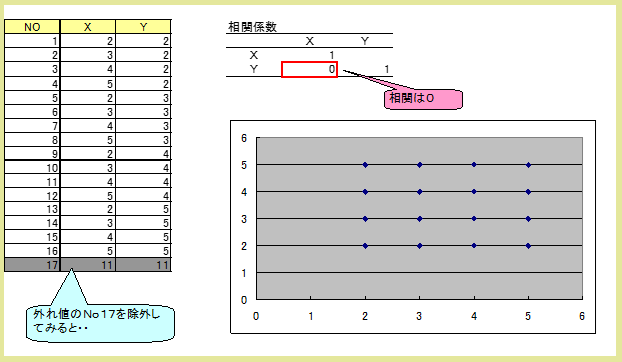

1個だけ、離れた場所にありますね。このような点を「外れ値」とか、「特異値」と呼びますが、この外れ値を除外して改めて相関係数を求めてみると、

今度は相関係数は0となり、XとYは無関係と判定されます。

これは、たった1つの外れ値の及ぼす影響の極端な例ですが、実際の分析ではこのようなことがよく起こり、要因追求において誤った方向に導かれる恐れがあります。

わずか1個の点を含めるか除外するかで結論に大きな差が出てきます。

このような数値はデータ表を眺めているだけでは、なかなか発見することは難しいです。このことからも相関係数で結論を出す前に散布図をつくりグラフを眺めることが重要となってきます。

相関係数から推定を行う前提として以下のことが上げられます。

1.データの対象は(大きな)集団からランダムに得ばれている事。

単独で2つのデータの相関を求める場合50ケース以上は欲しい。

2.全ての対象間の関係は独立であること。

対象者が意図的に集められていたり、それぞれを2度測定しそれを2つの別データとして扱ったりなどは独立性が損なわれる。

例えば、中間テストと期末テストの相関は求められるが、中間テストと全テストの結果はダメである。理由は中間テストの内容が全テストの中に含められるため。

3.介入されたデータではないこと。

介入などのより、一方のデータがコントロールされ変数として扱われる場合は回帰で処理することが望ましい。変数として使用されたデータから求めた相関係数は、信頼性区間を計算することが出来ないからである。

4.直線関係(線形1次式)であること。

5.全てのデータは1つの母集団から抽出されていること。

相関係数は、2つのデータの関係を示しているが、それは統計学的には2つの変数の増加・減少傾向の強さを示しているに過ぎず、相関が強いからと言って直接の因果関係があるとの証明にはなりません。

相関係数から因果関係を確定するには次の5点に留意しましょう。

<相関係数と因果関係>

1.関連の時間性:原因は結果の前に存在する。

2.関連の密接性:原因が結果と密接に関連する。(量反応関係があると因果関係の可能性が強い)

3.関連の特異性:原因が結果の発生に特異的に係わっている。

4.関連の普遍性:時期、対象、方法が異なっていても類似した結果が得られる。

5.関連の合理性:従来の経験、理論などから考えても矛盾しない説明がつく。

この5点が満たされていれば因果関係はかなり確実性が高いと言えるでしょう。

(必ずしも1〜5全てを満たす必要はありません。)

2つのデータの間で相関性をに因果関係があるかどうかは上記の前提条件を満たしている事を確認の上、因果関係の1〜5までの項目を考慮して2つの間の相関の強さを見るために相関係数を求めます。

データの標本数がある程度多い場合において相関係数の値により以下の事が言うことができます。

1.0≦相関係数r<0.7 :強い正の相関がある

0.7≦相関係数r<0.4 :かなり正の相関がある

0.4≦相関係数r<0.2 :やや正の相関がある

0.2≦相関係数r<−0.2 :殆ど相関はない

−0.2≦相関係数r<−0.4 :やや負の相関がある

−0.4≦相関係数r<−0.7 :かなり負の相関がある

−0.7≦相関係数r<−1.0 :強い負の相関がある

だだし、標本が少ない場合はこのように言えるとは限らないので、母相関係数の推定・検定を行う必要があります。

(扱う標本総数として50以上は欲しい所です。100個以上あれば申し分ないのですが。)

◎相関係数の検定

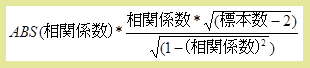

相関係数の検定は以下の式を入力することで計算できます。

ABSとは絶対値を指定するエクセルの関数です。

検定統計量 t 値は、 t=ABS( 相関係数*SQRT(標本数 -2)/SQRT(1- 相関係数^2))

自由度=標本数-2 (自由度が2となることに注意して下さい。)

p値の算出はTDIST関数で得られます。

p=TDIST(t値 , 自由度 ,2)

実は、相関係数は扱うデータの形態によって3種類の手法がありそれぞれ検定方法も異なります。

1.数量/数量 ・・・・・・・単相関係数

2.カテゴリ/数量 ・・・・・相関比

3.カテゴリ/カテゴリ ・・・クラメール係数

それぞれの検定方法も違ってきます。

今行ったのは、数量/数量にける単相関係数で、カテゴリが絡むと分散分析やχ2検定の考え方が必要になります。

★パラメトリック検定演習例題(χ2検定)

【問5】

保健指導を行った結果指導前後の体重が次のように変化した

指導効果があるのかまた男女で違いがあるのか検定し臨床的・保健的解釈を行いなさい。

性別 |

前体重 |

後体重 |

前後差 |

女性 |

60.4 |

55.0 |

5.436 |

女性 |

40.9 |

41.2 |

-0.3 |

男性 |

57.6 |

53.6 |

4.032 |

男性 |

87.2 |

88.7 |

-1.488 |

男性 |

75 |

75.2 |

-0.24 |

男性 |

68.4 |

66.3 |

2.052 |

男性 |

58 |

59.4 |

-1.375 |

女性 |

48 |

46.0 |

2 |

女性 |

68 |

70.7 |

-2.72 |

男性 |

60.5 |

59.0 |

1.46 |

女性 |

47.8 |

48.7 |

-0.932 |

男性 |

68.9 |

69.6 |

-0.68 |

女性 |

53.5 |

49.2 |

4.28 |

女性 |

56.5 |

57.4 |

-0.934 |

女性 |

48.5 |

46.6 |

1.94 |

女性 |

56.5 |

58.2 |

-1.695 |

女性 |

50.1 |

50.4 |

-0.3 |

女性 |

62.7 |

60.2 |

2.508 |

女性 |

49.5 |

44.6 |

4.95 |

男性 |

54.3 |

55.2 |

-0.878 |

男性 |

80 |

72.0 |

8 |

男性 |

64 |

63.4 |

0.64 |

男性 |

62 |

60.1 |

1.86 |

男性 |

75 |

71.0 |

3.96 |

|

回答

指導効果があるのかどうかは、t検定で検定出来ます。

この場合p値は、0.0259と有意差が見られます。

男女で違いと言う場合、問題のようにF検定ではありません。F検定では、男女の等質性(均一性)を見るのに適していますが、ここでは男女の結果の違いを問題にしています。この場合は男女間の独立性の検定で、χ2検定の対応のない場合になります。

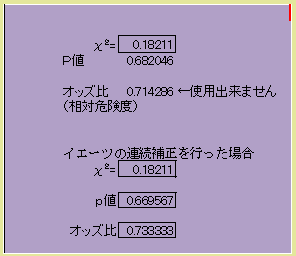

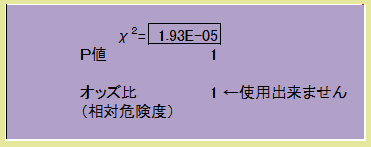

検定計算機 からの結果です。

p値は0.669と有意差が見られません。これは、男女で独立ではないと言う意味ですから、男女間に違いはないという結果を意味しています。ここでの解釈は仮説の意味を考えると良い解釈が得られます。

仮説は性別による違いは無いです。これが否定されると性差による違いが出ている事になります。現実的には指導内容は性差に依存しないのが良いことなので、有意差が出なかった場合肯定的な表現を使います。

|

【問6】

社員100人中30人に対して減量指導を行った。その結果30人中22人に減量効果が見られた。一方指導外の70人中35人に減量が見られた。

減量指導は効果あったのか検討し臨床的・保健的解釈を行いなさい。

回答

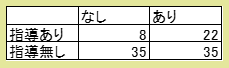

分割表は以下のようになります。

|

検定計算機 からの結果です。

|

検定の結果P値0.0307で有意差が見られます。そして、オッズ比の検定でも有意差が見られていますので、このオッズ比を採用します。

臨床的・保健的解釈としては、

減量指導は何ら指導を行わない事に対して5%有意水準において、3.6倍の効果がある事が分かった。

となります。ちなみに、χ2検定では、グラフ表示しない代わりに、右のような表を付けます。 |

|

この時Pの表示は、P**は5%有意水準あり、P*10%有意水準で、P***は1%以下の有意水準と*印Pの上付けをします。なにもないPは有意差なしとなります。

【問7】

保健指導を行った結果体重及びBSが次のように変化した。体重とBSは関連があるのかそして、性差による体重とBSは関連があるのか検討し臨床的・保健的解釈を行いなさい。

変化あれば効果ありとする

性別 |

前体重 |

前BS |

後体重 |

後BS |

女性 |

53.2 |

100 |

55 |

102 |

女性 |

40.9 |

94 |

39.3 |

88 |

男性 |

52.6 |

120 |

53.6 |

114 |

男性 |

88.2 |

98 |

88.7 |

87 |

男性 |

73.5 |

101 |

75.2 |

99 |

男性 |

68.4 |

99 |

66.3 |

101 |

男性 |

62.5 |

152 |

59.4 |

141 |

女性 |

50 |

93 |

51 |

81 |

女性 |

68 |

99 |

70.7 |

103 |

男性 |

60.5 |

170 |

59 |

170 |

女性 |

52.4 |

87 |

48.7 |

76 |

男性 |

68 |

201 |

69.6 |

199 |

女性 |

53.5 |

100 |

49.2 |

101 |

女性 |

61.1 |

95 |

57.4 |

85 |

女性 |

48.5 |

81 |

46.6 |

82 |

女性 |

56.5 |

86 |

58.2 |

89 |

女性 |

52.5 |

87 |

50.4 |

82 |

女性 |

62.7 |

91 |

60.2 |

79 |

女性 |

49.5 |

125 |

44.6 |

129 |

男性 |

58.7 |

79 |

55.2 |

72 |

男性 |

80 |

106 |

81 |

98 |

男性 |

64 |

118 |

63.4 |

119 |

男性 |

62 |

110 |

60.1 |

110 |

男性 |

75 |

115 |

71 |

103 |

男性 |

48.2 |

143 |

49.4 |

137 |

男性 |

172 |

104 |

157 |

96 |

女性 |

52 |

102 |

53.8 |

99 |

男性 |

77 |

117 |

79.3 |

120 |

男性 |

62.5 |

101 |

61.3 |

99 |

女性 |

48 |

77 |

44.2 |

78 |

|

回答

ヒント

最初に効果判定表を作成します。次に体重とBSの関連を調べます。

仮説は、体重とBSには関連がない

となりますので、独立性のχ2検定です。

P値は1となり、棄却されません。

従って体重変化とBC変化には関連性が強く見られるとなります。

次は男女における関連性です。

体重:性別とBS:性別の分割表を作ります。

P値0.663011 P値 0.29564

共に棄却されず、男女とも性差による効果の違いはない。となります。

|

【問8】

保健指導を行った結果体重が次のように変化した

4%減少を効果ありとして検定し臨床的・保健的解釈を行いなさい。

前体重 |

後体重 |

| 55 |

53.8 |

| 77 |

79.31 |

| 62.5 |

61.25 |

| 48 |

44.16 |

| 77.8 |

70.02 |

| 78 |

74.88 |

| 60 |

58.8 |

| 56.5 |

53.11 |

| 72 |

66.24 |

| 61 |

54.9 |

| 70 |

63.7 |

| 56 |

56.56 |

| 57 |

54.15 |

| 43.5 |

43.2 |

| 70 |

65.1 |

| 62.9 |

58.497 |

| 72.5 |

68.15 |

| 66.5 |

60.515 |

| 61.6 |

62.216 |

| 62.5 |

57.5 |

| 64 |

59.52 |

| 65.8 |

60.536 |

| 47.1 |

45.687 |

| 86.6 |

83.136 |

| 58 |

54.52 |

|

回答

ヒント

4%で効果ありのIF関数での計算式が作れるなら問題なく出来ると思います。

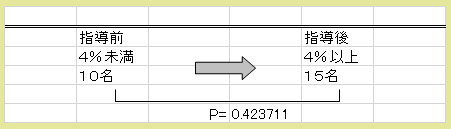

検定は対応のあるχ2検定で一般的にはマクネマー検定が用いられます。

検定計算機から

p値=0.423710

臨床的・保健的解釈としては、

体重変化を4%減少で効果ありと判定しマクネマー検定を行った結果5%有意水準で有意差が見られなかった。よって、指導内容は4%減少までは達成出来る内容ではなかった。

|

|