◆動脈硬化からのアプローチ

昨年、動脈硬化の事を理解してもらいたくて、血管の模型を作り講話で使用したところ、反応は良かった。

保健師の1人に至っては、実際に触った人は「こんなにブヨブヨしてる~」なんて声を上げていましたよ。

と嬉しそうに話します。

3人とも動脈硬化によるアプローチは手応えがあると感じており、それを今回も切り口にしたいとの気持ちを持っていることがわかります。そこまで、気持ちがハッキリしているなら動脈硬化を切り口としたアプローチとして全体を組み立てましょう。

これは、今回の事業目的から外れるものではないし、幹の部分がしっかりとしてきます。

動脈硬化をどのようにして切り込むか。

・血管模型を利用する。・・・OK でもインパクトはあるが、これが災いして気づきが得られにくい。

(興味がそれに集中してしまう)

では、動脈硬化に至る生活習慣とはどういうものか

・脂っこい食事

・喫煙

・高血圧

・・・・・

これらを気づきとして得られるようにするには?

いろいろな資料を出して検討する。昨年から何社から取り寄せたパンフレットもある。この中から検討してみる。

カラフルで綺麗なもの、簡潔に良くまとまっているもの、詳しく書いてあるもの、・・なかなか見栄えの良いものばかりです。

しかし、わたしは全てにNGを出しました。部長さんも同感です。何か物足りなさを抱いている事が分かります。

確かにプロが作っているだけあって見やすい資料です。しかし、気づきと言うことを考えるとこれじゃダメ。これらは気づいた人にしか興味の湧かない資料です。自分の問題点に気づき、もっと詳しい情報が欲しいとなったときに役立つ資料なのですが、今ここで欲しいのは、そのような分かりやすい資料でなく、自分の問題点が分かりたくなるような資料です。

そんなものここにはありません。じゃあ自分たちで作るしかない。

どうすれば気づいてくれるか、どうすれば気にしてくれるか、いろいろ話し合った結果、血管模型もあることだし次のようなツールを作ろう。と言うことになりました。これを参加者にやってもらい、生活習慣を振り返りながら動脈硬化について考えてもらうきっかけにしよう。そして、動脈硬化から、メタボへの知識と繋げ、悪い生活習慣を改善する為の方法を考えてもらう。

この流れを指導方針の方向づけてやってみる。と言うことになりました。

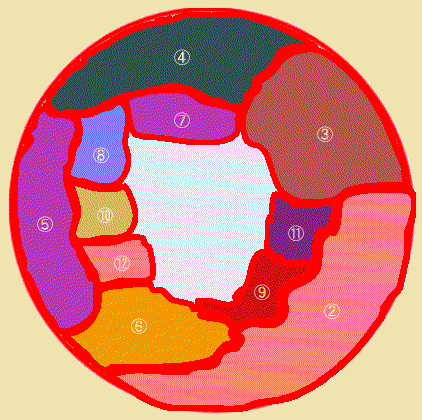

次のようなツールとは、血管断面図の塗り絵です。

①からXまでの番号に動脈硬化に対応する生活習慣の質問を入れ、該当するその番号を塗りつぶす。

自分がいくつ該当するかでその方の血管のつまり具合がわかる。

どのような生活習慣が悪いのか気づく

これは面白そうだと言うことで全員が賛同しました。

しかし、言うは易し作るは大変。

先ず

・質問項目は何を選ぶか。

・塗りつぶす領域をどれくらいの大きさにするか

・番号の配置をどうするか

これらを思いつきで済ませてはダメです。ちゃんとエビデンスに基づいた裏付けが必要です。 |

|

生活習慣が直接動脈硬化を(血管の詰まり具合を)表すデータは見あたりません。しかし、動脈硬化に関する論文の多くは生活習慣と心疾患、脳梗塞などのリスクを導いているものが数多くあります。

動脈硬化→心疾患・脳梗塞 と考えるとこれらのリスクの大きさを塗り絵の領域の大きさとしても構わないでしょう。

一応このような解釈のもとにリスクの大きさを計算する事で作ってみることにしました。

リスク計算のもとになるものは、

・NIPPON DATA80(日本人の集団を19年間追跡した調査)

・Framingham Study(アメリカフレミンガムハートスタディ)・動脈硬化性疾患ガイドライン

・J-LIT研究

等ですが、これらは都合の良い事にいろいろな機関から検査値等のパラメータを入力すると自動的にリスク計算してくれるソフトが開発されています。これを用いて設問やリスクの大きさを計算し作り上げることにしました。

最終的に出来上がったのが、左図の感じです。

|

|

本来なら、(正確にするためには)男女別と年齢別(65歳を境にした)に分けた4種類を用意しなければいけませんが、今回は男女別はやめて、65歳を境にした年齢別の2種類を用意することにしました。

該当する番号を塗りつぶす事で、自分の血管の詰まり具合を視覚化出来るようにしています。

質問⑥から⑫番までは、省略しています。当初病院側よりノウハウに関わる部分なので非公表を希望されていましたが、検査値までとの許諾により一部として公表しています。

これを読まれている皆さんは、全て書いてあるのが欲しいと思うのでしょう。これは、この事業用に作られたものということを分かって頂きたいと思います。

ですから、ここで取り上げている⑥番以下の生活習慣は、この事業を行う際に担当者が来所者に対してぜひとも改善して欲しいという思い入れを①~⑤番に沿うように優先的に配置しています。

次は指導方針を確認していきます。

|