★分析事例2

単純集計やクロス集計において、年代や地域などの区分で割合を出し区分ごとに互いに比較しながら結論を出すとき有効な方法を紹介します。

例えば、「生活の中でどのようなときに生き甲斐を感じるか。」などの設問です。

この場合、特化係数を活用すると上手く行くことがあります。

質問と回答 |

構成人数 |

構成比 |

設問:生活の中でどのようなときに一番生き甲斐を感じますか。 |

1430 |

100 |

A1:仕事に打ち込んでいるとき |

500 |

35 |

A2:休日や余暇を楽しむとき |

280 |

20 |

A3:一家団欒のとき |

320 |

22 |

A4:子どもの成長を見るとき |

330 |

23 |

回答内訳(%)

世代 |

A1 |

A2 |

A3 |

A4 |

計 |

20歳代 |

41 |

45 |

14 |

0 |

100 |

30歳代 |

47 |

37 |

11 |

5 |

100 |

40歳代 |

45 |

18 |

18 |

18 |

100 |

50歳代 |

32 |

24 |

24 |

36 |

100 |

60歳代 |

24 |

32 |

32 |

40 |

100 |

70歳代 |

22 |

35 |

35 |

39 |

100 |

全体 |

35 |

20 |

22 |

23 |

100 |

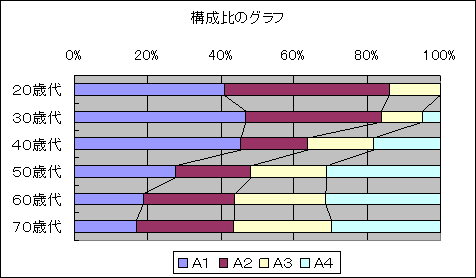

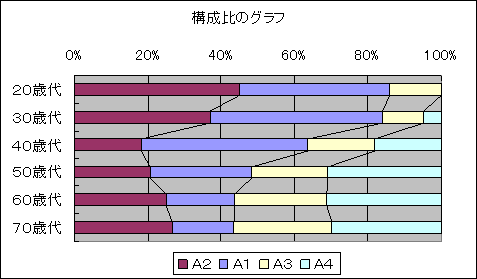

これをグラフ化するとこうなります。

これをどう読みとるか。

20歳代は回答A1、A2が多くA3,A4が少ない

70歳代は回答A1、A2が少なくA3,A4が多い

と考えますが、多い少ないの基準が区分ごとに違う事に注意すると、(世代ごとに構成人数が違うことに配慮すると)

50歳代のA1と60歳代のA3は数値として32と同じだが、50歳代のA1の32は少ないと読み、60歳代のA3の32は多いと読む。

(50歳代のA1の32は全体の35に対して少ない)

世代における構成比によって同じ割合でも解釈が異なります。これをひとつにして見るために特化係数を用いて表してみましょう。

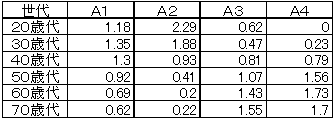

特化係数とは、集団区分における構成比/全体 で見た構成比で定義される係数です。

この定義に従って回答内容の表を再計算すると、次のようになります。

特化係数=各集団区分の構成比/全体の構成比

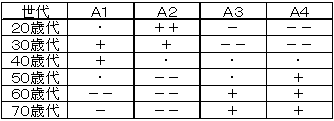

さらに見やすくするために

2倍以上なら++ 2分の1以下なら−−

1.25倍以上なら+ 1.25分の1以下なら−

いずれでもなければ ・

と5段階に区分すると次のようになります。

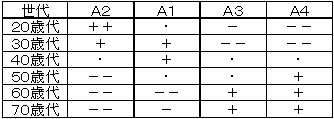

区分指標を並べ替えA1とA2を入れ替えると

年齢順にパターンの+がA2⇒A1⇒A3⇒A4と移っていく様子が見て取れますね。

これは区分間に潜在している順序を見いだすことになります。

この順序に従ってグラフを作り直すと、

A1とA2を入れ替えたグラフと特化係数表をあわせると、40歳代を境に生き甲斐感が逆転していることがハッキリ見て取れます。

最初のグラフで同じ事を言ってもピンとこないかもしれませんが、このように並べ替えるとグラフ自体が喋り出す事になりますね。

このことから、20歳代〜40歳代と50歳代以上では、目標や指導方法等が異なることに気づかなければいけません。個別事業を行うときには年代によって対処が異なることになります。

また、特化係数の利点は、データの区分数が多いとき似た区分をまとめることによって区分数を減らすことができると言うこともあります。

これは、似たもの同士はまとめても情報のロスは少ないという原理に従っており、統計手法のクラスター分析の基本原理ともなっています。

他の目標項目も同じようにして自ら持てる資源、予算等の範囲で個別事業まで展開していきます。(と言っても未成年者の喫煙に対して自らの能力から見て10%低下などとしてはいけません。法的にも0%を謳わなければなりません。ある自治体の資料を見たとき唖然としました。また、地域の特産や経済に影響のあるものなどはいろいろと厄介な問題が起こりますのでその当たりの表現力や調整能力も問われます。)

全ての目標項目に対して目標値と手段を出し終えたならこれを大目標から個別事業に至るまでのまでの一覧をつまり事業体系図を作成します。

前章で特性要因図を用いて原因追及しました。そのとき特性要因図には、目的達成のための手段・対策を考え出すための方法もあると述べましたが、原因追及型の特性要因図から系統図へは上手く展開できます。これを利用して事業体系図を作り上げていきましょう。

|