★アンケート調査の企画

最初に考えることは、調査結果の扱いです。この部分は調査対象者の選定と抽出に関係するところで、配布・回収などに直接影響し、予算の7割以上を占める部分です。

ここを先に決めないと後からどんな良い調査票が出来ても予算不足のため実施出来なかったと言うことにもなりかねません。

調査対象者の選定と抽出は統計的検定の満たす条件に従うことが必要であると書きましたが、最初に統計的検定の要求する条件の説明から始めましょう。ここでは、調査結果をどう扱うか(利用するか)は「地域診断」という目的から明らかなのですが、調査結果をもとに地域全体の現状を把握するためですから、調査結果を地域全体に適応するためには全数調査でない限り統計手法のお世話になることになります。

統計学では「標本調査」として確固たる地位を持つ分野ですが、少ない対象者から得られた結果で全体を推測するという分野です。

この「標本調査」をないがしろにした場合、調査結果の誤差が大きく現れアンケート調査を実施するたびにとてつもない答えが返ってきます。

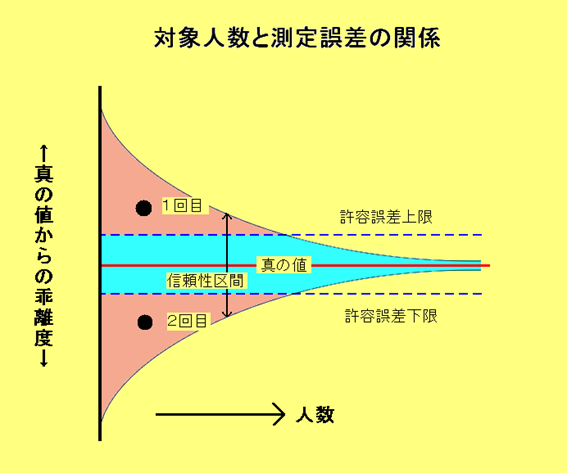

統計学が言うところによると、対象者数と得られる結果値の関係は下図のようになります。

もし、統計的要求する対象者数を無視して行われた調査があったとします。

例えば、地域における肥満者の真の値は20%としましょう。最初に行った調査では35%とでました。実はこのときの誤差の範囲は±15%もあり、最高値の35%が出た結果です。

そして、時間に関係なく次に同様な条件で調査を行えば、このときの誤差の範囲も同様に±15%ですから、その結果が5〜20%の範囲で出る可能性があります。もちろん20〜35%の範囲に入ることもありえます。

なんら介入がなくてもこのように誤差が生じてしまいます。

対象となる人数によって得られる結果は、その人数に対応した信頼性区間の範囲内に収まりますが、その許容誤差を無視した場合、事業効果以上の乖離度が生じることがあるのです。

もし、最初に得られた35%の結果から15%減少のための事業が実施された場合、最初と同じ誤差の条件下では、(つまり最初と同一条件下、誤差の範囲は±15%)事業の成果にかかわらずその結果が10%とでてしまう可能性を秘めています。(結果として25%減少で素晴らしい効果があったと喜ぶかもしれません)

このことは、得られる結果は信頼性区間の範囲内で常にばらつくことを意味しています。

この例のように下がった結果が得られた場合、ぬか喜びで終わらせることもあるでしょうが、1回目と2回目の値が逆であったらどうなるのでしょうか?あるいは、1回目と2回目で同じような値が出てきたらどうなるでしょうか?

いかに効果がある事業を行っていても数値上その効果が否定されてしまう可能性があるということになります。

統計学では真の値を推定することが目標なのですが、そのときの誤差範囲を何%におさえるかを決め、そして、期待できる介入効果の大きさに対する検出力を設定し、その誤差範囲に入るためには何人の対象者を選べばよいか計算することが出来ます。

(この図の関係からもわかるように仮に5%の誤差で必要人数が100人と計算されたとします。これを500人にしようが、1000人にしようが誤差の範囲が5%から2%、1%と小さくなるだけで費用対効果を考えた場合やみくもに人数を増やせばよいとは言えないことがわかります。それで通常5%の許容誤差を採用する場合が多い。)

統計的に必要な人数の大きさは次の式で与えられます。

ここで、ε=許容誤差 σ2=母分散 N=母集団数 ここで、ε=許容誤差 σ2=母分散 N=母集団数

通常母分散σ2は未知であり、予備調査等でその推定をするなどと教科書には書かれていますが、現実的ではありません。

現実の場面では、これを母比率の問題に置き換えます。例えば質問1でAと答える人は何%いるか、と比率を推定する場面(つまり選択設問)とするのです。

母比率をpとすると、母分散σ2は p(p−1)で与えられます。そして、このpはこちらの意志で設定することができるのです。母比率の問題に置き換えることにより自由に母分散σ2を決定することが出来るのです。

つまり、回答比率をどの程度の誤差で推定するかを自由に決められることなのですが、比率の最大は50%なので、p=0.5 とした場合σ2の最大値は0.25 で通常この値を用いています。(比率の最大は50%というのは、質問の最小単位としては、Yes or No 形式ですね。これは、片方の結果だけで他方は計算上でも求められます。Noが20%ならYesは80%と言う具合に。この場合結果が拮抗する最大値は50%ですので比率の最大は50%となります)

例えば、この式を用いてある県の平成12年の総人口2,644,000 人に対して許容誤差を5%とし、適応すると400人という結果が帰ってきます。

ここから注意が必要です。

この400人という数値から調査対象の必要数を400人以上と設定すると、とんでもないことになります。

これは、ある県の総人口2,644,000 人に対し400人もあれば全体が推定できるのですが、それ以上のことは何も分かりません。

この400人では、性別も年代も全て総括された結果に対してのみ推定できることであり、この400人の情報から、性別や年代別の情報は引き出せません。住民の生活習慣実態調査においては、最低でも性別や年代別における情報は必要でしょう。ですからこの人数では不十分と言うことになります。

同年の男性1,278,000人に対し、同じように許容誤差を5%として適応しても、400人という結果が返ってきます。

さらに同じ条件で男性40歳〜49歳の71,000人に対しても400人(正確には398人)という答えが返ってきます。

女性の情報を得るためには更に400人、年代別40歳〜49歳の年代では更に400人の人数を確保しなければ情報が得られないことを意味しています。

ただし、性・年代別の合計が400人を超えていれば性別の情報を得るための別に性別400人を確保しないで済むのは当然です。

ほとんどの場合必要とする調査結果は、性別・年代別それぞれの層における結果ですので、層別に分けて必要人数を算出することが必要です。そのとき各層の母数の大きさをみて層毎に対象数を算出します。そして各層における合計人数が最低必要対象者数となります。

これは、回収率を含んでいませんので、回収された数がそれより下回る層は推定出来ないことになります。そのため、予測される回収率で割った数が必要総数となりこれに無効回答率(通常5%程)を勘案した総数が発送数となります。(回収率は層別で異なる点も留意する必要がある)

このようにアンケート調査では、層別に分けて考えることが重要で、全体の母数(人口)だけで抽出した場合、全体の状況を推測するには、統計的条件を満たしているが性別や年代別といった各層においては満たしていないケースが多く見られます。

全体数では、400人もあれば十分ですが、層別に分けた場合男女別、20歳から65歳まで年齢階級を5歳刻みで、65歳以上は一括にした場合、最大で8800人が必要数となります。現実的に地域ではこのような数量を確保することは予算的に困難ですので、年齢階級を10歳刻みにしたり、(これでも4400人)ライフステージで層別することが行われています。

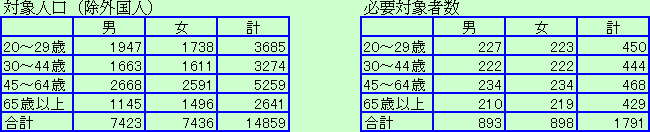

実際の例をみると、

総人口17,000人のある町で算出した場合

必要対象者数は約1800人まで、絞り込めました。これに、回収率を考慮した分を上乗せして、配布数を決定します。回収率はライフステージ別で異なることが多いので、一律に掛け合わせるのではなくこれまでの経験から重み付けをしたものを掛け合わせます。

得られる結果は、年齢階級毎の評価は下せませんが、男女別のライフステージ別に評価が行えます。

これだけの数量を確保して何とか評価に値するものを出すことが出来るのですが、先に予算ありきでは、これらの人数に対して対応出来ない場合が出てきます。この場合は頑張って追加予算を確保するようにするか、確保できないなら調査自体をあきらめます。

ここで無理矢理調査を行うと、対象者数と得られる結果値の関係で述べたように後々自分たちの首を絞めることにもなりかねません。そうならないようにも前もって計画を立てて必要な予算を最初から確保することが大切です。

健康日本21がスタートして、実際に何らかの形で住民調査をされたところも多いと思いますが、標本調査の理論に乗っ取って行なわずに実施した調査結果は信頼性が低いと言わざる終えません。最初と同じ方法なら、中間、最終報告のための再調査を行っても同じです。しかし、公金を使っての調査ですので、結果公表の義務はあります。振り出しに戻って再度正しい方法での調査を実施することが出来ないのであればその結果にはそれなりの覚悟が必要でしょう。

一番重要な点は地域の実態を正確に把握出来ていないことになります。これでは地域課題の優先順位をつけることも不可能ですし、一般的によく行われる事業を推進しても効率良く問題・課題を解決していくことにはならないでしょう。

何よりも緻密な計画を立てることが出来ないものに効率の良い事業がおこなえるのかという疑問を抱いてしまいます。

|