★t検定 F検定

t検定は、統計検定の最初に登場するくらい基本的なものですが、これには自由度とか、分散など統計を理解するのに大切な概念が含まれていますので少しおさらいしましょう。

標本平均が正規分布を示すには標本数が非常に多いということが前提となりますが、標本数が少ない場合は、一般に正規分布を示さないのです。 それで、

正規分布に従った確率計算が出来ないのです。

それは、標本数が少ない場合の正規分布の分散値(平均値からの各それぞれの値を引いた差をつまり、標準偏差2乗したものが分散値)が分からないからです。

そこで代替案として、分散値を推定値で置き換えるという方法を考えます。(推定方法は数学的に決まっています)。

そして、この時出てきた値が正規分布に従えば問題ないのですが、「いい線いっているけれど、厳密には従わない」のです。別のもので置き換えているので、分布が変わってくるのは当たり前なのですが、「いい線」はいっているのです。つまり「推定精度が上りさえすれば、かなり正規分布に近くなる」のです。

では、推定精度を上げるにはどうしたらいいでしょうか?簡単ですね。データの数を増やせばいいのです。

「データの数が十分に大きければ(近似的に)正規分布に従っているとみなせるが、データがそれほど大きくないときには正規分布から外れてくる」ということになります。じゃあこのとき従う分布とはどういうものか・・・・・

そのようにして「発見」されたのが t 分布なのです。

まあ正規分布の数が少ないときの補正表というべきと考えても間違いないのですが、データの数が増えると正規分布に近づく、ということから明らかのように、t 分布の分布形は「データの数」に影響を受けます。

正規分布と t 分布の違いは、「分散値を真の値にするか推定値にするか」だけであり、データが増えることで分散値の推定精度がよくなるためです。その分散値推定精度を示す指標が「自由度」と言われるもので、1群の t 検定の場合は「(データ数) - 1」と一致します。つまり、自由度「データ数- 1」の t 分布に従う、ということになります。これについては、下段の自由度のイメージについての解説を参考にして下さい。

では、t検定の演習問題を取り組む前に考え方を解説していきます。

評価したいと思うのは、「保健指導後の臨床検査値が指導前後における効果を判定したい」という場合が一番多いでしょう。

この場合2つの方法があります。

1つ目は、検査値自体を扱う場合です。

前後の差を比較するのですが、この時の仮説は、どうなるでしょうか。

指導前後の効果を直接表す分布というのは存在しませんでしたね。あるのは、「何もないときはこうなる」という分布だけです。

そうすると、指導前後の効果がない即ち、指導せずにただ集めただけの分布と同じことになります。

なんら介入も無しに集めたとき、その平均値の差は正規分布する。

と言うものがありましたね。

そうすると、直接の数値の差ではなく、互いの平均値の差を比較します。

この時、指導前後において、2つの平均値の差は「何もないとき」は互いに正規分布するのですから、同じ分布に従うことになり、その差は見いだせないことになります。(一致するはずです)。また、数が少ない場合、t分布に従うことになります。

実際にその差が見出された場合一致しない即ち「何かある→効果がある」と言えそうです。

検定では、実際の不一致が5%以下の確率で起こる場合と決めています。

そうすると、この時の仮説は

「前後における平均値の差はない」となります。

この時、数が膨大なら正規分布ですから正規検定(Z検定)、100人以下ならt分布となり、t検定が用いられます。

2つ目は、ある基準点を敷いてそれを境に合格、不合格の割合を扱う場合。

具体的には、血圧が指導後に140mmH以下に下がった人を合格とした場合や、アンケートなどで、「はい」「いいえ」と答えた割合などが当たります。

「合格・不合格」や「はい・いいえ」などの2者択一の場合、「何もないとき」即ち両者に偏りがない場合の分布はχ2分布に従うので、χ2検定を用います。

次に評価したいものとして、「指導前後において関連がみられる」を判定したい場合もあるでしょう。

この場合、分散値が等しいことを示せればよいので(相関性とはこのことです)

F分布を利用したF検定が用いられますが、この時の仮説の採用は要注意です。

仮説は「前後の分散は等しい」ですが、分散値が等しいことを示すので棄却されたら困ります。

χ2検定はこの次にやりますので、最初はt検定から。またt検定はお互いの分散が等しい時と等しくない時、対応の有るなしで、計算式が違いますので、対応を見極め、分散が等しいか等しくないかを先に検定するF検定と併用して用いられます。

では次の演習問題に挑んでください。

【問1】

特定保健指導における積極的支援者の指導前後の体重が次のようになった。

指導効果があるのか判定しなさい。

(データはコピペしてエクセルに貼り付けることが出来ます。)

体重前 |

体重後 |

| 83.6 |

83.7 |

| 84.4 |

81.1 |

| 65.3 |

65.4 |

| 72.8 |

71.4 |

| 90.3 |

89 |

| 69.6 |

67 |

| 80.1 |

79 |

| 79.9 |

75 |

| 70.9 |

69.3 |

| 72.7 |

74.2 |

| 67.5 |

65.1 |

| 70 |

66.5 |

| 74 |

73.8 |

| 93.8 |

89.8 |

| 76.7 |

71.5 |

| 76.4 |

73.1 |

| 69.9 |

71.7 |

| 79.8 |

80.8 |

| 85.9 |

87.1 |

| 89.7 |

90.5 |

| 69.1 |

70.1 |

| 80.6 |

80.6 |

| 57.4 |

55.2 |

| 82.9 |

82.8 |

| 70.1 |

66.1 |

| 74.5 |

74.7 |

| 84.3 |

84.4 |

| 78.9 |

79.6 |

| 87.8 |

81.6 |

| 77.6 |

77.1 |

|

回答

体重という検査値自体の比較ですから、互いの平均値の差を見ることになります。

そうするとt検定となりますね。

また同じ対象者同士の前後のデータを検定することですから「対応がある」と言うことになります。

対応があるということは比較するAとBの総数が必ず同じになります。片方が多い(少ない)と計算は行われません。また分散も等しいので最初にF検定の必要はありません。

両側検定の結果P=0.0027 (関数T.TESTを使用)

よって指導効果があったと判定される。

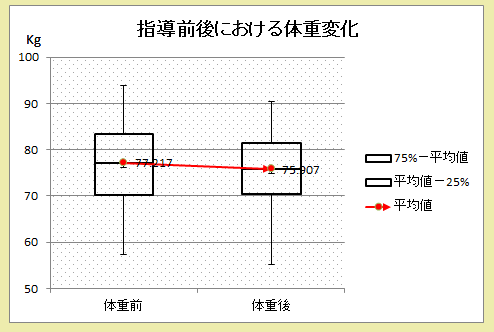

グラフはこのようになります

|

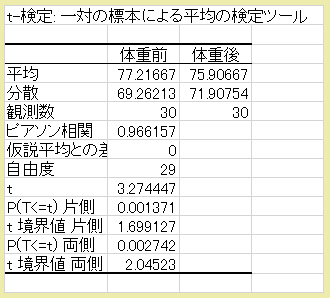

直接エクセルの関数を使って出したのですが、付属のデータ分析を使うと、

|

|

同じ体重の変化でも、今度は、事業所が異なるケースを考えてみましょう。

【問2】

B事業所で保健指導を行った結果体重は次のようになった

効果を見るために指導をしていないA事業所と比較した。指導効果があるのか検定しなさい。

A事業所 |

B事業所 |

| 60.4 |

51.5 |

| 40.9 |

172 |

| 57.6 |

55 |

| 96.4 |

77 |

| 76 |

62.5 |

| 68.4 |

48 |

| 62.5 |

77.8 |

| 50 |

78 |

| 68 |

60 |

| 60.5 |

56.5 |

| 52.4 |

72 |

| 71 |

61 |

| 53.5 |

70 |

| 61.1 |

56 |

| 48.5 |

57 |

| 56.5 |

43.5 |

| 52.5 |

70 |

| 62.7 |

62.9 |

| 49.5 |

72.5 |

| 58.7 |

66.5 |

| 80 |

61.6 |

| 64 |

|

| 62 |

|

| 75 |

|

|

回答

事業所が異なるケースですから対象者が違います。これは「対応のない」場合にあたります。

t検定で対応のない場合、最初に分散が等しいのか等しくないのかを判定する必要があります。これは対応のある場合と対応のない場合では計算式が異なるためです。

また、対応のない場合比較するAとBでは総数が異なるのが普通です。同じなら偶然です。

異なっていても計算は行われます。

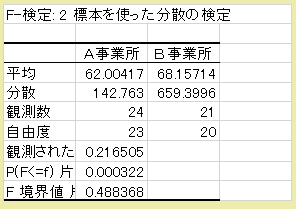

分散の判定には、F検定が用いられます。

分散が等しいと判断するには、F検定のPが有意差を持たないこと。

有意差があると分散が等しくないと判断されます。

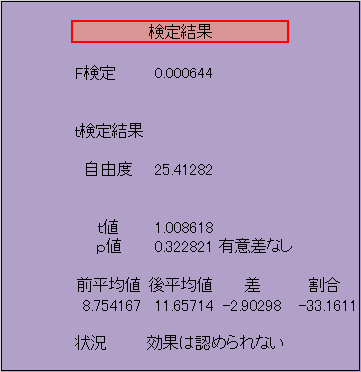

F検定 p値= 0.000643735 有意差あり

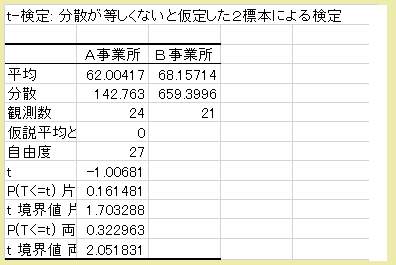

t検定 p値 =0.322821038 有意差なし

両側検定の結果P値が0.05より大きいので、A事業所とB事業所における平均値の差はないと言うことになります 。

これは、F検定もt検定も直接関数から計算していますが、データ分析を使うと間違う可能性があります。

データ分析によるF検定の結果

この結果は間違っています。

|

データ分析によるt検定の結果

|

|

データ分析におけるF検定はバグがあり、F検定のP値は半分された値が表示され片側検定と表示されます。

これは誤りで結果を2倍する必要があります。また、F検定には分布上片側検定は存在しません。

同じようにデータ分析におけるt検定でも自由度の計算が整数しか対応してないので、誤差が生じています。正しい自由度は、 25.41281712 です。正しいP値は回答の通りで直接関数で計算しています。

ちなみに、独学教育ツール付属の検定計算機の結果は以下のようになります。

F検定での分散が等しくないと言う結果はA事業所とB事業所における参加者は同質でないことを意味しています。

つまりB事業所で介入が行われたことを示しています。それにも関わらずP値で有意差がないということは、指導効果を出せなかったということです。

更なる追加演習が別ページに用意されています。チャレンジされたい方はどうぞ。

難易度も上がり、現実に起こりうる実践的な例も取り上げています。 こちらから。 こちらから。

最後になりますが、t検定を行うには以下の3つの条件を満たす必要があります。

1)t検定を行うには正規性が保証されている事。

正規性とは、ここでは、平均値の差が正規分布していることを指しています。普通ある程度のサンプル数(対象者数)があると平均値等の代表値の正規性は確保されていますが、少ない場合にはこの正規性を検討してからt検定を行います。(レーベン又はルービン検定)

ある程度のサンプル数とは約50人と考えると良いでしょう。理論的には中心極限定理から30人前後となりますが、この人数だと個人差が影響してくる範囲でもあるので25~45人あたりでは正規性の検討を行うことになります。これより少ない場合は例え正規分布していたとしてもそれを証明する手だてがありませんので、本当はt検定の条件を満たさない事になります。

と教科書には書かれていますが、実はt検定の制約のうち、正規性は大きな問題ではないのです。制約を満たしていなくても正しい答えを出すことを頑健性と言いますが、t検定では(分散が等しくない検定を用いると)正規性が満たされていなくとも頑健性はとても高いのです。それゆえ25人以下のサンプル数であるにもかかわらず、t検定を用いている例は多くみられます。しかしそれでも15人以下ではやはりボロが出てしまいます。検定計算機では、15人以下の場合計算されず推奨される検定を表示します。

2)データが連続性であること。

計測の際数十㎝単位で測定しているとか、テストの配点を10点単位にしている、アンケート形式など、このような形で得られたデータは連続しているデータとは言えませんので、t検定は使えません。

3)測定の前後の内容は同じものであること。

例えばテストや測定内容が最初と後では質問内容が異なっている場合には使えません。

|