���m���p�����g���b�N����

�f�[�^������̕��z�i�Ⴆ�ΐ��K���z���j�����Ă��邱�Ƃ�O��ɂ����A�f�[�^���ǂ�ȕ��z�����Ă��Ă��l�����܂�ω����Ȃ��v��l�Ɋւ��铝�v��@���m���p�����g���b�N��@�Ƃ����܂��B

�v�ʎړx�̃f�[�^�͗v��l�Ƃ��ĕ��ϒl��p���邽�߁A�ʏ�̓p�����g���b�N��@��K�p���܂��B�Ƃ��낪�����ړx�̃f�[�^�͎l�����Z���s�����A���ϒl���v�Z�ł��܂���B���̂��ߗv��l�Ƃ��Ē����l�⏇�ʘa�܂��͏��ʕ��ς�p���A�ʏ�̓m���p�����g���b�N��@��K�p���܂��B

�܂����`�ړx�̃f�[�^�͕��ϒl���v�Z�ł��Ȃ������łȂ��A�����l�����ʕ��ς����߂��܂���B�����ŗv��l�Ƃ��čŕp�l��x���̊����܂�p�[�Z���e�[�W��p���A��͂�ʏ�̓m���p�����g���b�N��@��K�p���܂��B

�m���p�����g���b�N��@�A�����ăm���p����@�͎��̂悤�ȓ����������Ă��܂��B

�E�f�[�^�̕��z�ɂ��Ă̗v�����ɂ��A�ǂ�ȕ��z�����Ă��Ă����ʂ����܂荶�E����Ȃ��挒���̑傫�Ȏ�@�ł���B

�E���x�͎�������A�v�Z�������ĊȒP�Ȋȕ֖@�ł���B

�ǂ�������A�u���Ƃ��v�ʎړx�̃f�[�^�ł��A���K���z���Ȃ����Ƃ��f�[�^�������Ȃ�����t����Ȃǂ̃p�����g���b�N��@�͓K�p�ł��Ȃ��̂ŁA���ʘa����Ȃǂ̃m���p����@��K�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�v����������͗v��l�Ɋւ���l�@���������\�Ȍ������ł��B

�m���p����@�́A�f�[�^���ǂ�ȕ��z�����Ă��Ă����ʂ����܂�ς��Ȃ����Ƃ������ł��B����������͌��ʂ̐��x����������ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ɛ��x�̒Ⴂ���t�Ȏ�@�Ȃ̂ŁA�f�[�^���ǂ�ȕ��z�����Ă��Ă����ꂪ���ʂɂ��܂蔽�f����Ȃ��A�܂�f�[�^�̕��z��Ԃ����o�ł��Ȃ��قǃ��t�Ő��x���Ⴂ��@�ł���ƌ������Ƃ��o���Ă����ĉ������B

���v�ł́A���z��Ԃɂ���Č��ʂ��ς��Ȃ��s�ϐ����d�v�����邽�߁A�f�[�^�����K���z���Ȃ����̓m���p�����g���b�N��@�𐄑E���܂��B�������m���p�����g���b�N��@�́A�f�[�^�̕��z��Ԃ̕ω������o���邱�Ƃ��ł��܂���B���̂��߃f�[�^�̕��z��ԂɎ����Ȋw�I�ȈӋ`������A���z��Ԃ��ω��������Ƃ������ی��I�ɏd�v�Ȏ��́A�m���p�����g���b�N��@�ł͂Ȃ��p�����g���b�N��@��K�p����K�v������܂��B

����Ƀm���p����@�͐��K���𗘗p���Ă��Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A���ۂɂ͂قƂ�ǂ̎�@�����K���𗘗p���Ă��܂��B�m���p����@�́A���ϒl�̑���ɏ��ʘa�⏇�ʕ��ς𗘗p���Č��肵�܂��B���̍ہAt����Ɠ����悤�ɂ����̒l�����S�Ɍ��藝�ɂ���đQ�ߓI�ɐ��K���z���鐫���𗘗p���Ă��܂��B

���ϒl�����ʕ��ς��f�[�^�����K���z���Ȃ��ƌ����ɂ͐��K���z�������A�������f�[�^�̕��U�����m�̎��́A���K���z�ł͂Ȃ�t���z�̂悤�ȓ���ȕ��z�����܂��B�������m���p����@�͂��̕��z�̈Ⴂ�f�ł���قǕq���Ȏ�@�ł͂Ȃ��̂ŁA�p�����g���b�N��@�̂悤�ɐ��K���z�̑����t���z�𗘗p����Ƃ����������ȋ�ʂ͂��܂���B�܂�ǂ������������Ń��t�Ȏ�@�Ȃ̂�����A�f�[�^���ǂ�ȕ��z�����Ă��悤�ƁA�ύ\�킸�S�Đ��K���z����ƍl���Ă��܂����Ƃ����킯�ł��B

�ēx�q�ׂ܂����A��Ȃ��Ƃ́A�����@�����肷��̂͗v��l�̎�ނł���A�v��l�̎�ނ����肷��ł��d�v�ȗv���́A�f�[�^�̕��z��ԂɊւ��鐔�w�I�Ȕ��f�ł͂Ȃ������ی���ÓI�Ȕ��f�ł��B���������ăf�[�^�̕��z��Ԃ����ŋ@�B�I�ɓ��v��@��I������̂ł͂Ȃ��A�����܂ł������ی���ÓI�Ȕ��f�ɂ���ē��v��@��I������ׂ��Ȃ̂ł��B

�ȉ��m���p�����g���b�N����̎�@�ɓ���܂��B

��ÁE�ی��ň����Տ������l�͐���l���痣���قǖ߂肪�傫���Ƃ��������������Ă��܂��B�i�����l�����l�̖@���j�ł����獷�̑傫���������Ă��Ȃ�������ł͌����l�������l�������قǗL�Ӎ����o�₷���Ȃ�܂��B

�]���Č��f�����l�������ꍇ�����ی��w���Ɍ�����n�C���X�N�Ώێ҂ɑ��Ă͂�������g���ׂ��ł͂���܂���B���̂悤�ȏꍇ�ɗp������̂��A�m���p�����g���b�N����ŁA�E�B���R�N�X�������t���ʘa����y�тt����Ȃǂ���\�I�Ȃ��̂ł��B

�������A���̒����m�h�����̂ŁA�t���[�̓��v�\�t�g��Q�l���ɕt�����Ă���\�t�g�Ȃǂɑ�������Ă���m���p�����g���b�N����͐��傫��������A�g���ɂ���������ƕs�ւȂ��̂��������p��g���Ȃ����̂�����܂��B

���ɁA�ی���Ï]���҂ɂƂ��ăE�B���R�N�X�������t���ʘa����y�тt����͕K�{�Ȃ��̂ł����A�t���[�̌��E�ł��傤���A���ʂŏ�������Ƃ������ʂ̏����ɐG��Ă��Ȃ��̂��w�ǂł���ł͎g�����ɂȂ�܂���B�����Ȑ��\�t�g����悢�̂ł����A�����ł̓G�N�Z���Ɋ撣���Ă��炤���Ƃɂ��܂��B

���E�B���R�N�X���������ʘa����

�E�B���R�N�X�������t���ʘa�����

�Ή��̂���ꍇ�ɗp�����܂��B

�Ή��̂Ȃ��ꍇ�́A�t�����p���܂��B

�E�B���R�N�X�������t���ʘa����͂�����Ɠ����x�̌��o�͂�������@�ŁA�Ώێ҂����Ȃ��Ƃ��ɂ��g����L���Ȏ�@�ł��B

�Ώێ҂����Ȃ��ƌ����Ă��T���v�������ł͂Ȃ��A�L�������T�ȉ��ł͎g���Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ĉ������B

����ȉ��̏ꍇ�͂Q������ŏ������܂��B�i�ł��T�ȉ��ŗL�Ӎ����������Ӗ��͂��܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����j

�E�B���R�N�X���������ʘa����̓K�������́A�Q�̂Ƃ�l�̍�����`�ł��A���A���̏��ʕt�����ł���ꍇ�ł��B���ɃA���P�[�g�ɑ�\�����ݖ�̉𐔑��`���łP���O�_�A�Q���P�_�E�E�Ƃ����z�_�����Ă���Ƃ��i����������ړx�ƌ����܂��j������̑�ւ�����Ƃ��ĈЗ͂����܂��B

�E�B���R�N�X�������t���ʘa����ł́A���ϒl�ł͂Ȃ��A�����l�𗘗p���܂��B

�ƌ����Ă������l�ڌv�Z���邱�Ƃ͂���܂���B

�ΏێҊe�����O��ɂ����錋�ʂ��S�̂̒����l�̑O��̍����傫���Ȃ�{�A�������Ȃ��-�̕��������蓖�Ăā{�A-�̐��Ō�����s����������Ƃ����̂�����܂��B

����́u�����l�̑O��̍��͂Ȃ��v�������肵�Ă��邱�Ƃł��̂ŁA��䗦��0.5�ɂ�����Q������Ɠ������ł��B

�Q������ɂ��ẮA��Ɏ��グ�܂����A��������͒����l����l�ƒu��������ƃ��Q����Ɠ����l�Ȏ����s���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�ŏ��R�O�_�������l���A�U�O�_�ɂȂ��������ƁA�T�T�_���U�O�_�ɂȂ������ƂƁi�����l���������Ă���j���������ň����܂��B�_���̍��̑傫���͌��Ă��Ȃ����ɂȂ�܂��B���̓_�������l�������̂��A�E�B���R�N�X���������ʘa����ŁA���̑傫�ȓ����͓��v�l�ɕ��ϒl�ł͂Ȃ����ʂ̘a�Ƃ��钆���l���g���Ă���_�ł��B

�����l�͕��ϒl�ɔ�ׂāA�O��l�Ɋ挒�ł��邽�ߌ��f�f�[�^�ɂ�����u�����l�̖@���v�i���̐���悪����Տ������l�́A�O�l���ُ�Ȓl�قǂ�苭������ȏ�Ԃɖ߂낤�Ƃ��鐫���j�ɉe�����ꂸ���m�Ȓl���v�Z���܂��B

������ƃ��Q����̗����̒������g���Ă��܂��̂ŁA����������D��Ă���ƌ�����R���ł��B�܂��A�K���l�����ω������l���T�l�ȏア��ΗL�Ӎ����肪�\�ƌ������Ƃ�����ی��w���̌���ɓK���������@�ł��B

���Ƃōs���A���P�[�g���͂��̂悤�ȏ��ʎړx�������ł��傤�B���̂悤�ȂƂ��ɈЗ͂����܂����A�G�N�Z���ɂ͔�����Ă��܂���̂ŁA�G�N�Z���Ōv�Z����菇���q�ׂ܂��B

�Ή��̂���ꍇ�ł�����A�e�s�ŗ����f�[�^�́u�Ή�������v��Ԃɂ��Ă����܂��B

�@�e���O��̍��i��|�O�j���v�Z����B�����͂��̂܂܁B�����͕��̐��A�����͐��̐��B�債�����Ƃł͂���܂���B

�����Z�����邾���ł��B

�A��U���������A���̐�Βl�ɑ��ď��ʕt�����s���B����́uABS�v�����g���Έ�C�ɂł��܂��B

�����O�̏ꍇ��������B�i���O����j

�@ ���̍����O�̏ꍇ�����Ƃ����A�E�B���R�N�X���������ʌ���ł́A�����F�߂�ꂽ�l�������Ƃ��āA�������͖������܂��B

���ʂ��o���ɂ͂q�`�m�j����p���܂��B�܂��ŏ��̐��l���P�ʂƂ���̂ŏ����ɂ��ď��ʕt���ł��B

�q�`�m�j�i���̃Z���A�S�́j

�B�E�B���R�N�X���������ʌ���Œ��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂́C�����ʒl���o�����ł��B���ꏇ�ʂ͕��Ϗ��ʂƂ���B

�@ �������̓��v��͂̎Q�l���ł́A���̓����ʂ̏��u�ɐG��Ă��Ȃ����̂�����̂Œ��ӂ��ĉ������B

�@ ���Ϗ��ʂƂ́A

�@ ��k�Ԗڂ���g�����ʂ̎��F���Ϗ���r��(k-1)+ (g+1)/2 �ŕ\����܂��B

�@ �S�ʂ��R�l����Ƃ�����A

�@ (4-1)+(3+1)/2=5�@�T�ʁ@�i�S�ʂƂT�ʂƂU�ʂ̒��Ԃƍl����킩��₷���ł��j

�@ �R�l�Ƃ��T�ʂɂȂ�܂��B

�C�E�B���R�N�\���� �g�����t���h ���ʌ���ł�����C�u�����t���v��Ƃ����܂��BIF�����g���̂��֗��ł�

�{�̃O���[�v�Ɓ|�̃O���[�v�̂��ꂼ��̏��ʂ̍��v�a���o���܂��B���̍��v�ł͂Ȃ����ʂ̍��v�ł��邱�Ƃɒ��ӂ��ĉ������B���́A���̏��ʂ�2�悵�܂��B

2�悷��̂ł����A���̐��l�͏�Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁC�u�}�C�i�X�ɂ���v��Ƃ����Ƃ��܂��B������uIF�v�����g���Ă��܂��B

�D�Q�̃O���[�v�̂����A�����������̗p���܂��B���̎��̕W�{�����͍����O�ł�����̂����������ł��B

�@ �����A�{�̃O���[�v���́|�̃O���[�v�ǂ��炩��������Ȃ��ꍇ�A�i�オ�����̂݁A���������̂݁j���������̍��v�a�͂O�ł��̂ŁA�O���g���܂��B

�@ ���̎��A�W�{���i�L�����j���T�ȉ��ł���A�E�B���R�N�X�������t���ʘa����ł́A�Q�̃O���[�v���ǂ̂悤�ɈقȂ��Ă��Ă������o�l��0.05 �ȉ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�L�ӓ_���v�Z�o���Ȃ����ߌ����������߂܂��B�i�V�ȉ��ł�0.01 �ȉ��ɂȂ�Ȃ��j

�E���v�ʁu�y�v�̎Z�o�ł��B

�F�o�l�̎Z�o�ł��B

����ɂ́A�uNORMSDIST�v�����g���܂����A�v�Z���ꂽ���ʂ��Q�{�i�܂藼������j���܂��B

���Ƃ��Ĉȉ���p�ӂ��܂����B�O��̑̏d�ω������肵�悤�Ƃ������̂ł��B

�̏d�O |

�̏d�� |

| 83.6 |

83.7 |

| 84.4 |

81.1 |

| 65.3 |

65.4 |

| 72.8 |

71.4 |

| 90.3 |

89 |

| 69.6 |

67 |

| 80.1 |

79 |

| 79.9 |

75 |

| 70.9 |

69.3 |

| 72.7 |

74.2 |

| 67.5 |

65.1 |

| 70 |

66.5 |

| 74 |

73.8 |

| 93.8 |

89.8 |

| 76.7 |

71.5 |

| 76.4 |

73.1 |

| 69.9 |

71.7 |

| 79.8 |

80.8 |

| 85.9 |

87.1 |

| 89.7 |

90.5 |

| 69.1 |

70.1 |

| 80.6 |

80.6 |

| 57.4 |

55.2 |

| 82.9 |

82.8 |

| 70.1 |

66.1 |

| 74.5 |

74.7 |

| 84.3 |

84.4 |

| 78.9 |

79.6 |

| 87.8 |

81.6 |

| 77.6 |

77.1 |

|

��

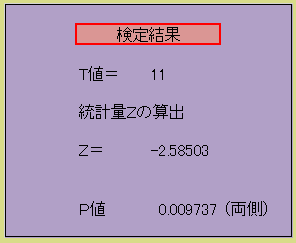

�o�l �@0.009737043 �i�����j

����v�Z�@����

|

|

����͂�����̖��P�Ɠ����f�[�^�ł��B

������̌��ʂɔ�ׂ�Ƃ��߂ɏo�Ă��܂��ˁB

|

�G�N�Z���ł̎�v�Z�̓n�b�L�������Đh���ł��B�ł����A��x���グ�Ă����ƈȌ�e���v���[�g�Ƃ��ċ@�\���܂��̂Ŏg�����o����悤�ɂȂ�܂��B

|